Política

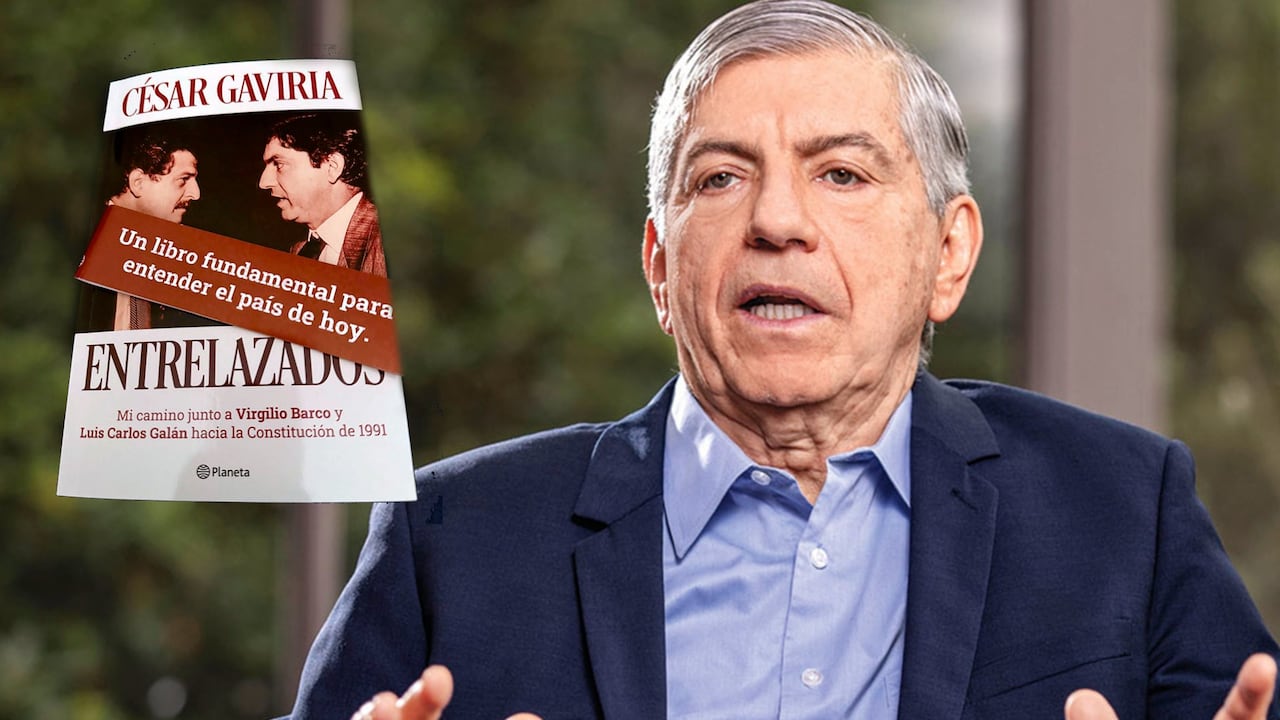

Expresidente César Gaviria publica su libro ‘Entrelazados’, en el que narra memorias de su gobierno: SEMANA reproduce un fragmento

El exmandatario asegura que, con lo que narra en estas páginas, se podrá comprender la realidad que vive hoy el país. Habla del narcotráfico, de Pablo Escobar, de Virgilio Barco y de Luis Carlos Galán.

El terrorismo arrecia y se generaliza

El 19 de agosto de 1989, al día siguiente del magnicidio de Luis Carlos Galán, poco después de los asesinatos del magistrado Carlos Ernesto Valencia y del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia, el presidente Barco expidió el Decreto 1830. Con esa medida estableció la extradición por vía administrativa, eliminó su aprobación por la Corte Suprema de Justicia y permitió hacer allanamientos sin orden judicial. La respuesta de los narcotraficantes fue inmediata y demoledora porque en cuestión de días detonaron 88 bombas en Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bogotá.

Dos semanas después, el sábado 2 de septiembre de ese año, un carro bomba destruyó gran parte de las instalaciones del diario El Espectador. La explosión voló el techo del edificio, destrozó la entrada principal y afectó gravemente la producción del periódico. Sin embargo, algunas áreas quedaron intactas, lo que permitió continuar con la edición del día siguiente, que salió a la calle con un titular desafiante: “Seguimos adelante”. Ese mismo día, seis sujetos armados incendiaron la casa de veraneo de la familia Cano en una isla privada en las islas del Rosario cerca de Cartagena.

Lamentablemente, el terror siguió. El 3 de octubre fue asesinado el obispo de Arauca, monseñor Jesús Jaramillo Monsalve. Luego, el 16 de octubre, una bomba destruyó las instalaciones de Vanguardia Liberal en Bucaramanga, el principal medio de comunicación de Santander, bastión de la lucha contra Escobar, Los Extraditables y el cartel de Medellín. Su principal socio y director, Alejandro Galvis Ramírez, era un hombre de carácter, coraje y fuerte liderazgo. Sin duda, el más destacado de los empresarios de prensa escrita en Colombia. Había construido un verdadero emporio de diarios, cada uno con un fuerte contenido local, guiado por principios de independencia, orientación liberal y veracidad. Enfrentó estos tiempos adversos con fe y determinación. Yo era su socio en La Tarde de Pereira.

El 29 de octubre, el periodista Jorge Enrique Pulido fue víctima de un atentado que, esta vez, resultaría fatal. Poco después de terminar la emisión dominical de Mundo Visión, el noticiero que dirigía, y de desear suerte a la selección Colombia en su partido frente a Israel, salió del canal acompañado por la presentadora María Ximena Godoy. A la 1:45 de la tarde, mientras recorría una ruta habitual en su vehículo por la calle 23 con carrera 9.ª de Bogotá, un sicario a bordo de una motocicleta disparó contra él con una pistola automática. Su acompañante fue alcanzada en una pierna. Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Seguro Social. Pulido entró en coma y, pese a una cirugía en la que le fue extirpado un pulmón, no logró sobrevivir.

Tal como relató Semana, el asesinato no fue un hecho aislado ni repentino. En mayo de ese mismo año, su oficina ya había sido blanco de un atentado con explosivos, justo después de que viajara a Neiva a entrevistar a la madre del asesinado ministro Rodrigo Lara Bonilla. Su gesto buscaba rendir homenaje a quienes encarnaban la dignidad en medio del miedo. Las amenazas se multiplicaron, y luego vendría la bomba. El 29 de octubre, los disparos.

Pulido, con un estilo periodístico que algunos consideraban melodramático, había pasado inadvertido para muchos como blanco del narcotráfico. Sin embargo, su voz se había vuelto una de las más persistentes y valientes contra las mafias. En su espacio televisivo Canal Abierto, dedicó más de una veintena de programas a denunciar el flagelo de las drogas: desde el tráfico y el consumo hasta las secuelas sociales de la adicción. Lo hacía con imágenes inéditas que le facilitaban agentes de la DEA, incluso en medio de operaciones encubiertas. Esto lo puso en la mira de los violentos.

Después del asesinato de Luis Carlos Galán, Pulido fue de los pocos periodistas que regresaron al tema una y otra vez. En octubre de ese año transmitió un especial titulado “Galán vive”, en el que incluyó la voz del líder liberal pronunciando una de sus frases más recordadas: “Los únicos enemigos son los que utilizan el terror y la violencia para acallar al pueblo colombiano”. Y reforzó el mensaje con imágenes del funeral de Galán y denuncias directas contra el “superestado” criminal que se había formado en el país, compuesto por narcotraficantes y sus cómplices en sectores del poder.

Semana registró el impacto de su muerte como parte de un clima de terror que no daba tregua. Al día siguiente, mientras Colombia celebraba su clasificación al Mundial de Italia, tres bombas estallaban en Bogotá. Pocos días después, la magistrada.

María Elena Espinosa era asesinada en Medellín. El país vivía una ofensiva sin precedentes contra jueces, periodistas y líderes políticos. La muerte de Pulido no fue solo el acallamiento de una voz incómoda. Fue otra señal de advertencia, otro grito ahogado en medio de un país cada vez más sometido por el miedo.

El 27 de noviembre de 1989 el país se estremeció con una noticia aterradora: un avión de Avianca explotó en pleno vuelo y causó la muerte de las 107 personas a bordo. El atentado fue atribuido de inmediato a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, “el Mexicano”. La sospecha era clara, el blanco del ataque era yo, el candidato presidencial del Partido Liberal.

Durante aquellos días convulsos, la seguridad era una preocupación constante. Mi equipo de escoltas había reservado cupo en aquel vuelo, pero por razones de logística su itinerario cambió apenas dos horas antes del despegue. Era una práctica común que, por seguridad, utilizara nombres anónimos al viajar. Sin embargo, en ese momento ya había dejado de volar en aviones comerciales. No fue una decisión tomada por temor, sino por una situación que se había vuelto insostenible porque cada vez que abordaba un vuelo comercial, especialmente de Avianca, muchos pasajeros bajaban del avión por miedo a un atentado. Esa actitud afectaba mi movilidad y generaba un problema para los pasajeros y la aerolínea. Ante esa realidad, opté por medios de transporte privados.

Con los años, nuevas pruebas y testimonios confirmaron lo que en su momento se sospechaba. Virginia Vallejo, Carlos Alberto Oviedo, John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, e incluso Juan Pablo, el hijo de Escobar, aportaron detalles cruciales alrededor de la planificación del atentado. En mayo de 1995, la revista Semana publicó fragmentos del libro Mercaderes de la muerte, del periodista Édgar Torres, que despejaba cualquier duda sobre el verdadero objetivo del ataque: querían eliminarme.

“Háganle a lo de Gaviria”

El atentado contra el avión de Avianca fue una de las pruebas más duras que enfrenté durante mi campaña. Saber que estuve tan cerca de ser una de las víctimas y ver la magnitud del daño causado reafirmó mi convicción de que el país no podía seguir sometido al terror del narcotráfico. La violencia no nos doblegaría y, por el contrario, me dio más razones para seguir adelante en defensa de la democracia y del Estado de derecho.

Pero la pregunta de fondo en este doloroso momento era: ¿cómo lograron hacerlo? A lo largo de noviembre de 1989 sabía que estaba en la mira de la mafia. Mientras recorría el país en una campaña marcada por el luto y la indignación, en Puerto Triunfo la cúpula del cartel de Medellín se reunía nuevamente para decidir el curso de su guerra contra el Estado. Pablo Escobar, el Mexicano, Gerardo “Kiko” Moncada, Albeiro Areiza y otros de sus lugartenientes estaban allí, escuchando los reportes de sus sicarios. Aquella noche se supo que la conversación tomó un rumbo distinto: “Háganle a lo de Gaviria”, fue la orden que cambió todo. Hablaron de dinamita, de escondites, de la logística para traer explosivos desde Ecuador y de cómo almacenar nueve toneladas en una bodega de Bogotá, listas para usarlas en su guerra de terror.

Para la mafia era claro que yo había heredado la candidatura de Galán, el hombre al que el cartel había visto como su peor enemigo, por cómo los enfrentó desde sus inicios en la política, cuando en 1982 bloqueó el intento de Escobar de colarse en las listas del liberalismo antioqueño. A través de Iván Marulanda, su hombre de confianza en Antioquia, Galán envió una carta a Jairo Ortega, jefe del movimiento local, en la que exigió retirar de sus listas el nombre de Escobar. “No podemos aceptar la vinculación de personas cuyas actividades están en contradicción con nuestras tesis de restauración moral y política del país”, decía el mensaje de Galán, pero Escobar encontró otro camino hacia el Congreso de la mano de Alberto Santofimio con su Movimiento de Renovación Liberal.

Pronto, mi campaña tomó una fuerza inesperada. El país estaba conmovido y mi candidatura creció rápidamente. La mafia lo sabía. Desde su escondite, Escobar y sus socios me veían como la continuidad de la guerra sin cuartel que le había declarado el gobierno de Barco. En sus reuniones, los criminales decían que yo representaba el continuismo de Barco, la misma política que los tenía acorralados. Tenían que sacarme del camino.

En la reunión de Puerto Triunfo, después de una hora de discusión, decidieron poner “una bomba en el avión”. Sabían que un ataque con sicarios sería difícil porque mi esquema de seguridad era férreo. Optaron por lo que consideraron un método infalible: un atentado masivo que acabara con mi vida y, de paso, con cualquier otra persona que estuviera en el vuelo.

No fue la única orden de muerte que salió de esa reunión. También planearon un atentado con carro bomba contra el expresidente Belisario Betancur. En este punto de la historia, la rivalidad entre Escobar y Rodríguez Gacha era evidente. Escobar comenzaba a notar que muchos de sus atentados fracasaban, mientras que los del Mexicano resultaban exitosos. La competencia entre ellos no era por poder, era por demostrar quién podía sembrar más terror en el país.

Yo desconocía los detalles de esos planes, pero sabía que mi vida estaba en riesgo. La sombra de la violencia me perseguía a cada paso, y la campaña, que había comenzado como un acto de esperanza, se había convertido en un desafío a la muerte.

En aquellos días oscuros de finales de 1989, la muerte me rondaba de una manera que helaba la sangre. La orden ya estaba dada. Según contó Édgar Torres en su libro, después del cónclave de la mafia en Puerto Triunfo, mi nombre fue escrito con tinta indeleble en la lista de objetivos del cartel. No era solo una amenaza: para hombres como Memín, mi asesinato se convirtió en una obsesión.

Lo que siguió fue una coreografía siniestra. Memín viajó a Bogotá, rastreó mi agenda pública, la comparó con los movimientos del Partido Liberal y decidió seguirme a Cali. Pensó que los controles allí serían más laxos, que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón le daría una ventaja. Pero se equivocó. No logró corromper a nadie, no encontró resquicios en la seguridad. Tuvo que regresar a Medellín con las manos vacías, sabiendo que la única alternativa viable sería intentarlo en Bogotá.

Desde entonces, cada desplazamiento mío estuvo marcado por la zozobra. Cada terminal aéreo, cada mitin, podía ser el escenario final. Años después supe que durante esas mismas fechas, con meticulosa paciencia, fabricaban una bomba. La ensambló Carlos Mario Alzate, alias “Arete”, en el comedor de su apartamento, como quien prepara una trampa delicada. La bomba iba oculta en un maletín elegante, negro, con una vena roja. Era una obra de precisión: cinco kilos de dinamita, un sistema de activación impecable, diseñado para no fallar.

El plan incluyó la selección de un joven —al que llamaron “el Suizo”—, entrenado para morir sin saberlo. Lo reclutaron en las comunas, lo deslumbraron con ropa nueva y promesas pequeñas. Le entregaron un maletín idéntico al del atentado y le enseñaron a activar el interruptor, supuestamente para grabar una conversación. Nunca le dijeron que esa acción terminaría con su vida y la de cerca de cien personas.

El lunes 27 de noviembre, Memín y su cómplice llegaron al aeropuerto El Dorado. Compraron boletos con nombres falsos y ubicaron los asientos sobre los tanques de combustible. En el último momento, Memín fingió olvidar algo, dejó al muchacho con la bomba y cambió su vuelo. El joven abordó sin sospechar que era un instrumento en una tragedia escrita desde antes. A las 7:13 de la mañana, el vuelo 203 de Avianca despegó rumbo a Cali. Minutos después, en el cielo despejado de Soacha, una explosión lo convirtió en una bola de fuego. Nadie sobrevivió, 107 personas murieron. Yo no estaba a bordo.