Informe especial

Descertificación: “el waiver” sería la fórmula intermedia para Colombia. Exfuncionarios norteamericanos detallan cómo operaría

Las principales voces de Estados Unidos y Colombia en la lucha antidrogas advierten que ese escenario es muy probable y explican qué podría pasar. Las consecuencias serían devastadoras.

Colombia vive nuevamente un déjà vu de sus épocas más convulsas. Desde los años noventa, cuando el Gobierno de Estados Unidos tenía al país en la mira por la entrada de dineros calientes a la campaña de Ernesto Samper, el país no había sentido una expectativa tan grande por una decisión de la Casa Blanca como la que se vive en estas últimas horas antes de que se conozca si llega la temida descertificación en la lucha contra las drogas.

Si esa determinación respondiera a una ecuación matemática, Colombia estaría en la antesala de recibir ese boletín de notas en rojo. Pero en la administración de Donald Trump y en la centenaria relación con Estados Unidos hay elementos políticos adicionales que también pesan mucho. SEMANA habló con varios de los más importantes exdiplomáticos y expertos en Norteamérica, y con múltiples voces en el país. Todos coinciden en que el riesgo es muy probable.

“La posibilidad existe más que en años recientes”, dijo Juan González, exdirector para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.

Juan Cruz, asesor del presidente Trump para asuntos del hemisferio occidental en su primer periodo y una de las personas que, según fuentes, fue vital para que en el primer Gobierno de Trump no descertificara a Colombia, lo afirmó: “Todo da la indicación a una descertificación. Yo creo que han dado ese indicio”.

El exfuncionario narró, además, que en este momento en la Casa Blanca no hay quienes estén interesados en “defender a Colombia”. Y reveló la razón: “Veo la explicación muy fácil. Hay un desagrado. Las certificaciones tienen un motivo punitivo, pero también un objetivo de corregir comportamientos para que se alineen las políticas”.

A diferencia de la primera administración, en la que Colombia tenía muchos amigos tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, ahora hay un aislamiento y se han perdido apoyos valiosos no solo entre los republicanos, pues algunos han pedido una descertificación plena, sino también entre los demócratas, que no inciden a favor con el entusiasmo de antes.

John P. Walters, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca entre 2001 y 2009, ex zar antidroga y miembro del gabinete durante la administración de George W. Bush, fue más enfático en su diálogo con SEMANA: “Creo que es una posibilidad real. El presidente actual de Colombia y su liderazgo han causado un desastre para el país”.

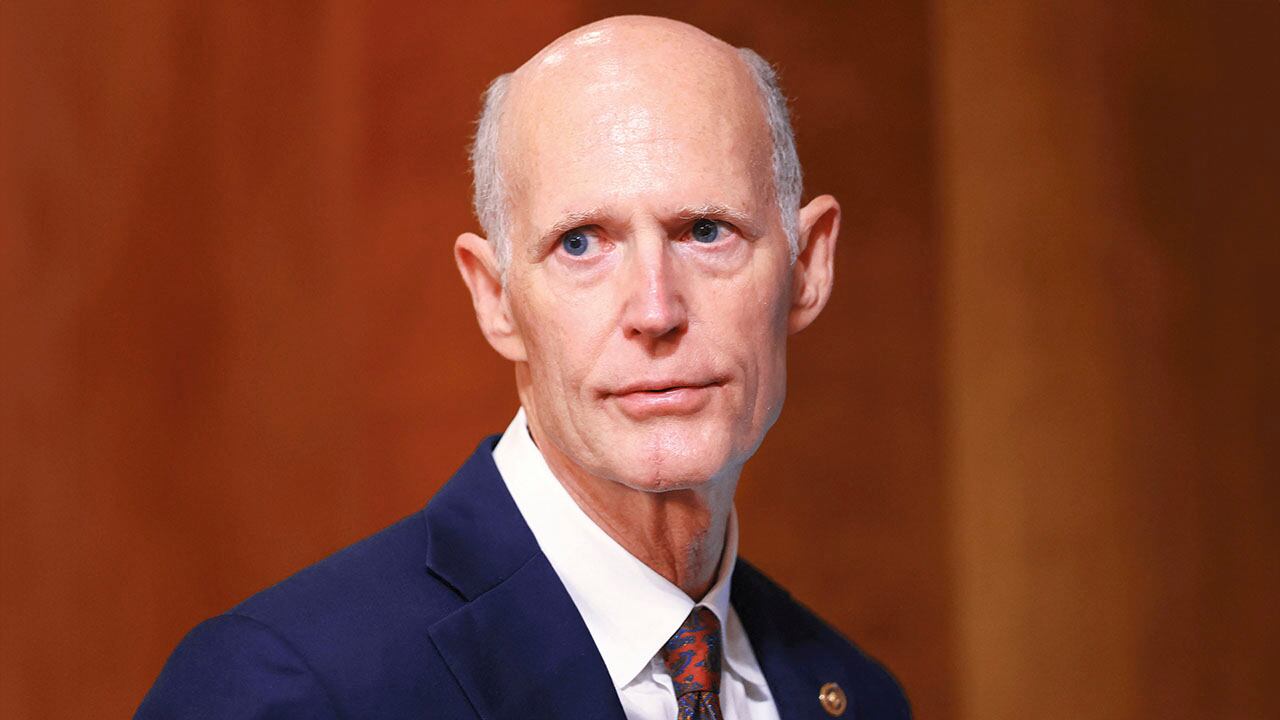

La misma tesis la tiene el senador republicano Rick Scott: “El presidente que tienen actualmente es terrible y no está reduciendo las cifras en producción de drogas. Aquí en Estados Unidos muchos pierden sus vidas a causa de esas acciones”.

El examen que debe pasar el país es milimétrico. Así lo explicó Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, quien estuvo en Bogotá entre 2014 y 2019. Él aclara que son tres los elementos que revisa el Gobierno de su país: erradicación, interdicción y extradición.

“Los resultados son los resultados”, advirtió el exdiplomático. Un análisis sencillo concluiría rápidamente, según Whitaker, que Colombia se raja al menos en dos de los tres. Pero incluso hay quienes aseguran que Colombia perdería en los tres ítems.

La coca en Colombia

Las cifras que presenta el país en este examen son alarmantes en materia de cultivos ilícitos. Por ejemplo, el último Informe mundial sobre las drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aseguró que aquí se concentra el 67 por ciento de la producción de hoja de coca en el mundo.

En el único año completo en que se ha podido medir el trabajo del Gobierno Petro, que es 2023, Colombia aumentó en un 10 por ciento las hectáreas cultivadas: se pasó de 230.000 a 253.000 hectáreas, una cifra que nunca se había registrado, ni siquiera en las épocas de los carteles de las drogas en los noventa, ni en el auge de las Farc que dio inicio al Plan Colombia. El informe también sostiene que 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento. Cauca y Nariño fueron los más impactados.

La producción potencial de cocaína creció mucho más: un 53 por ciento, de acuerdo con Naciones Unidas. Investigadores de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía le explicaron a SEMANA que hay más cocaína en el mercado porque se tecnificó la industria: “Antes de 2020, una hectárea de hoja de coca daba cuatro cosechas al año. Hoy está dando siete. Antes de la pandemia, esa hectárea generaba un kilogramo de base de coca. Hoy está dando hasta tres”.

De hecho, hay un agravante: la erradicación se desplomó. Esta es la medida principal de lucha contra este flagelo, pues la Corte Constitucional prohibió la aspersión con herbicidas en 2015. Con base en las estadísticas del Ministerio de Defensa, se pasó de eliminar 103.290 hectáreas en 2021 a borrar del territorio 9.402 en el último año, es decir, una caída del 90,9 por ciento.

Al ampliar la lupa sobre este último factor, se conoció que el Gobierno Petro solo está erradicando cultivos ilícitos en cinco departamentos (Antioquia, Putumayo, Bolívar, Cauca y Nariño), cuando son 19 los que producen cocaína. La justificación emitida desde el Ejecutivo es que el 48 por ciento de las siembras están concentradas en territorios indígenas y afrodescendientes, por lo que se requiere una consulta previa; las restantes, el 52 por ciento, están localizadas en zonas ambientales bajo el poder de los actores criminales y no hay condiciones de seguridad para entrar a combatir este fenómeno.

Detrás de esto hay otra historia: no hay recursos ni personal suficiente para erradicar en Colombia. Por ejemplo, se le recortó el presupuesto a la Brigada Contra el Narcotráfico n.º 1 del Ejército, que pasó de recibir 774 millones de pesos en 2024 a tener en su cartera en 2025 solo 57 millones de pesos. Y en la Policía, a la Dirección de Antinarcóticos se le pidió ajustar sus cuentas ante el déficit que enfrenta el Estado; no se contaría con el personal capacitado para enfrentar las amenazas en medio de la erradicación y los equipos aéreos están restringidos, según varias denuncias conocidas por SEMANA.

La persecución penal contra los principales productores de cocaína en Colombia también está en números rojos (ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc). En respuesta a un derecho de petición presentado por esta revista sobre la cantidad de indiciados de grupos armados ilegales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la Fiscalía confirmó una pobre lucha entre 2021 y 2024: solo 124 personas, cuando se cree que más de 17.000 ciudadanos están enfilados en la cadena de producción de cocaína, con base en datos que manejan las unidades de inteligencia militar.

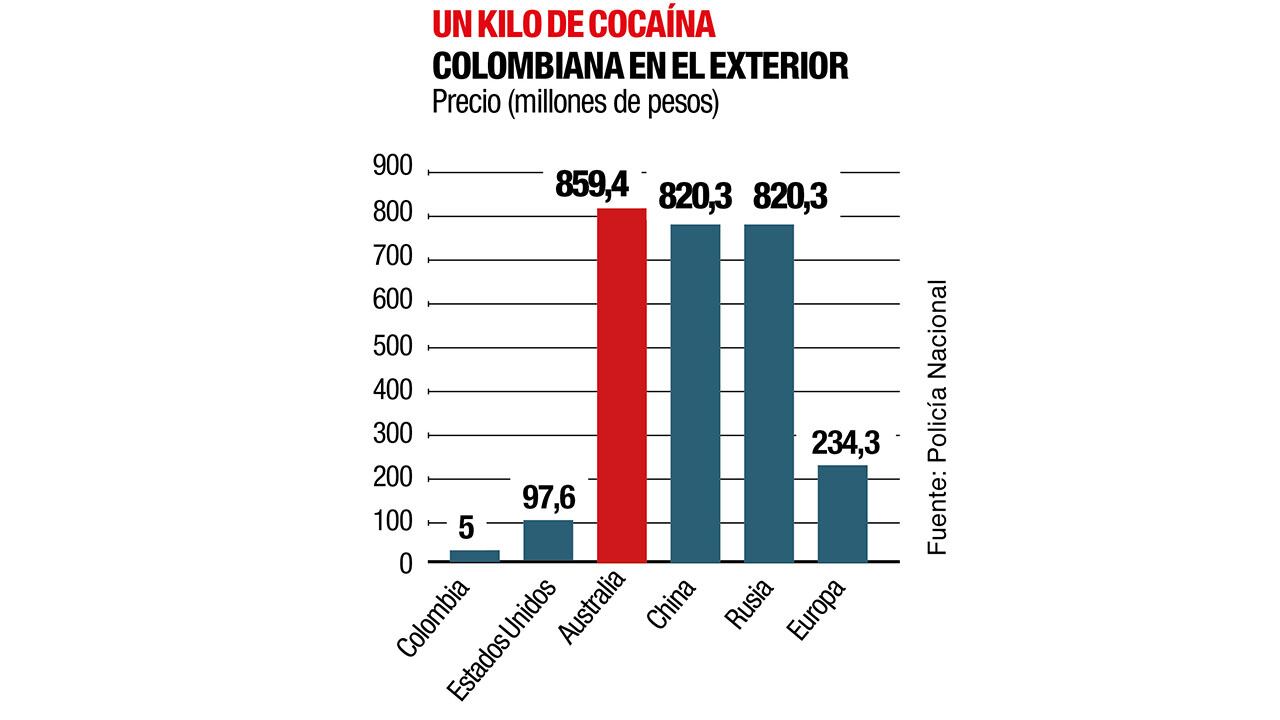

Aunque no se sabe cuánto dinero está generando realmente la coca en Colombia, hay estudios que dan luces de un aproximado. Un documento de las unidades de inteligencia de la Policía, al que accedió esta revista, señaló preliminarmente que la droga se exporta a todos los continentes, dejando millonarias ganancias: un kilo de cocaína en el país está valorado en 5 millones de pesos; en Estados Unidos puede costar 97 millones de pesos; en Australia, cerca de 859 millones de pesos; en China y Rusia, al menos 820 millones de pesos; y en Europa, dependiendo del destino, se cuantifica en 234 millones de pesos.

Daniel Mejía, uno de los mayores expertos en este tema en el país, aseguró que “están ingresando a la economía colombiana 15.300 millones de dólares, que pueden ser un poco más de 69 billones de pesos. Es decir, el 4,2 por ciento del PIB. Eso equivale, mal contadas, a entre seis y ocho reformas tributarias”.

Las cartas del Gobierno Petro

El Gobierno Petro sacó pecho porque algunas cifras en la lucha contra el narcotráfico han mejorado: es la administración que más cocaína ha incautado (2.683.361 kilogramos), la destrucción de laboratorios va al alza (11 por ciento) y el decomiso de insumos para la cocaína se sostiene en el tiempo.

Mejía, quien presidió por años la Comisión Asesora para la Política de Drogas, aseveró que esto no es ninguna victoria, pues hoy se produce mucha más cocaína, las incautaciones no son suficientes y al final está llegando mucha más droga a Estados Unidos. “Recordemos que en 2023 estábamos en una producción de cocaína de un poco más de 2.600 toneladas métricas, con unas incautaciones superiores a 700 toneladas métricas; eso nos da una tasa cercana al 28 por ciento. Esa tasa de incautación hace tres años era del 43 por ciento. Entonces, este indicador, que es clave, realmente ha bajado en 14 puntos porcentuales”.

Walters, quien estuvo en Colombia en los años más duros de la guerra sin cuartel contra Pablo Escobar y sus herederos, dijo: “El tráfico está en niveles horrendos, mucho peores que cuando yo estaba en el cargo… La explosión en la producción no tiene precedentes. Revisé las cifras de la ONU y son casi diez veces superiores al punto más bajo registrado después de que dejé el cargo. Y esto es un veneno”.

A todas esas cifras se les suma un problema: no hay información real para 2024. “Yo me atrevería a decir que (el Gobierno) aún no lo ha hecho porque se observa un aumento mayor”, advirtió Mejía. La ONU es quien hace las mediciones a través de radares, y la última la realizó en 2023.

Las extradiciones son otro asunto polémico. Whitaker recordó la molestia pública del encargado de negocios John McNamara, quien dijo recientemente en una entrevista que a Estados Unidos le “preocupa la creciente lista de exenciones o suspensiones (de narcos solicitados) en el año 2025 por estar involucrados en el proceso de paz”.

“El Departamento de Justicia no permitirá la certificación mientras exista la política antiextradición”, advirtió el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro de Justicia del Gobierno de Samper cuando Colombia fue descertificada, uno de los pocos funcionarios de esa administración que eran recibidos en ese país. “Al final del día, los datos no mienten”, puntualizó Eddy Acevedo, uno de los principales asesores del Wilson Center, uno de los think tanks más prestigiosos de Estados Unidos.

El experto alertó sobre dos temas clave para Estados Unidos: “Por un lado, la DEA estima que Colombia produce alrededor del 90 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos. Segundo, también las organizaciones terroristas extranjeras usan el narcotráfico para financiar sus actividades terroristas en todo el mundo”. Todas esas razones hacen pensar que Colombia podría salir mal librada de este examen anual.

“La descertificación debería ser un castigo para Petro, pero una oportunidad para Colombia”, señaló Juan Carlos Pinzón, exembajador en Estados Unidos, exministro de Defensa y actual precandidato presidencial. Para él, es muy triste que se llegue a esta decisión por “la ineficacia, la inacción y casi que la convivencia del Gobierno con la criminalidad”, pues han amarrado las manos de las Fuerzas Armadas y se vive “una anarquía de narcocriminalidad en todo el país que ha dejado a comunidades enteras esclavas de las organizaciones criminales”.

El esperado waiver

Pese a esos resultados, son muy pocos los que anticipan una descertificación radical. El escenario que se ve más probable es que el país sí se raje, pero con una “matrícula condicional”. El Gobierno norteamericano podría conceder lo que se conoce como un waiver. Se trata de “un mensaje de descontento”, dijo Whitaker, pero permite que la relación entre ambos países siga adelante.

Esa fórmula está consignada en la Foreign Assistance Act (ley de asistencia exterior), que acepta, de forma excepcional, otorgar una certificación por “interés nacional”. Juan González, el exasesor de Joe Biden, lo explicó de otro modo: “En la práctica, la Casa Blanca suele recurrir a exenciones por interés nacional para evitar dispararse en el pie y preservar cooperación crítica aun en escenarios de desacuerdo”.

Si bien existirían consecuencias, estas no serían tan gravosas. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), las explicó: “Puede darse una suspensión o reorientación parcial de programas de cooperación, restricciones a programas de financiamiento y mayor condicionalidad en banca multilateral cuando el voto de Estados Unidos es determinante. Además, vigilancia reforzada y debida diligencia más estricta de agencias de cumplimiento, como la OFAC y la CBP, y un impacto reputacional que eleva la percepción de riesgo y puede afectar el clima de inversión”.

“En lo inmediato, el riesgo es la suspensión o redirección de programas policiales antinarcóticos y mayor escrutinio del Congreso sobre fondos de seguridad”, agregó González. Anticipó que una descertificación tensaría la cooperación operativa, el intercambio de inteligencia, el apoyo logístico, la capacitación, los equipos y el mantenimiento, y encarecería los “costos de coordinación” en operaciones contra el crimen organizado.

Este escenario es grave, pero una descertificación total sería demoledora. Lacouture presentó un informe que estima los costos económicos.

Para solo dar unos ejemplos, si Estados Unidos incluye en sus consecuencias la advertencia de no viajar a Colombia, el país podría tener una caída del 10 al 20 por ciento de visitantes, equivalentes a pérdidas entre 237 y 475 millones de dólares anuales. Si la cooperación se recorta entre un 30 y un 40 por ciento, impactaría de 136 a 181 millones de dólares en proyectos destinados a los temas más sensibles e importantes. Frente al financiamiento multilateral, se estima que podría haber bloqueos o demoras del 25 al 35 por ciento de créditos. Y, en cuanto a la inversión y riesgo país, se podría medir el deterioro reputacional en un alza de 100 a 150 puntos básicos en el riesgo país y la posible reducción de 10 a 20 por ciento en flujos de inversión extranjera directa desde Estados Unidos, es decir, entre 551 y 1.101 millones de dólares menos.

Sin embargo, lo que pueda pasar de aquí al lunes es incierto. “Trump es impredecible”, enfatizó el exembajador Whitaker. “En el mundo de Trump hay que esperar lo inesperado. Si usted no cree que pueda suceder, eso puede suceder”, agregó Juan Cruz.

No hay que olvidar que Trump maneja una “disuasión dura”, como lo sostuvo el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y cercano a la DEA. El pulso ejercido con los aranceles a China y la Unión Europea, pues un día impone tasas altísimas y al otro día, tras lograr algo que espera, las quita, muestra que el factor sorpresa es la clave.

Una larga historia

Colombia ha vivido por décadas bajo la amenaza de la descertificación. En 1995, cuando estalló el escándalo de la financiación irregular de la campaña de Ernesto Samper, el país perdió este examen por primera vez y por varios años consecutivos.

Néstor Humberto Martínez, quien era en este momento el ministro de Justicia, relató que se tuvo que hacer mucho para poder salir de este escenario: “El Gobierno restableció la extradición, tipificó el lavado de activos, desarrolló la extinción de dominio y la aspersión con glifosato vía intensa”. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia, hizo un llamado para poner la discusión en perspectiva.

“Colombia, desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas, ha hecho todo en términos de lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, ha aumentado las penas como casi ningún otro país, a tal punto que muchas veces resulta más grave enviar 2 kilos de coca a Estados Unidos que matar a una persona”.

El expresidente Iván Duque recordó que cuando asumió las riendas del país también estaba en riesgo de ser descertificado, pero el compromiso del Gobierno y de muchos sectores logró enderezar la situación.

El escenario que se vive hoy fue advertido por numerosas voces en la opinión pública. De manera formal, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores envió una comunicación a la Casa de Nariño. “Si llega una descertificación, hay que actuar con precaución y avanzar en otros tipos de programas que no están contemplados hoy en la lucha contra el narcotráfico”, aseguró el senador José Luis Pérez, integrante de esa Comisión.

Los congresistas colombianos también llevan meses adelantando una diplomacia parlamentaria para comunicarle a la administración Trump que sí hay voluntad de las instituciones del país de combatir los cultivos ilícitos, en un lobby paralelo en el que participaron congresistas independientes y de oposición. Hasta les han prometido que este asunto podría girar a partir de 2026, cuando se espera un cambio de administración en la Casa de Nariño.

Es más, no se puede olvidar que hasta el expresidente Álvaro Uribe tuvo que interceder por el bienestar de la relación bilateral por cuenta de la crisis ocasionada por las publicaciones hechas por Petro a medianoche a finales de enero de este año. Los empresarios han cumplido su parte y también hicieron giras discretas a Washington.

¿Y ahora qué?

Muchos creen que el presidente Petro espera realmente ser descertificado. Para él, sería “una bandera electoral, un bocado de cardenal”, aseguró el exministro y exembajador Fernando Cepeda Ulloa, quien cree que no habría mejor bandera electoral para la izquierda en 2026.

Tal vez con un interés anticipatorio, el presidente lanzó la semana pasada una propuesta inesperada: el retorno de las fumigaciones. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, dijo el mandatario.

El expresidente Duque lo había dicho días antes: “La política exterior con Estados Unidos está deteriorada. Si Colombia no busca un mecanismo para restablecer la aspersión aérea, veo muy difícil que se pueda retornar a un camino posterior a la descertificación sin este ingrediente”. Sin embargo, Colombia no tiene los insumos legales, políticos ni técnicos para materializar este plan a corto plazo. Y la decisión de la Corte es muy difícil de cumplir.

En este momento, la sentencia se fundamentó en el principio de precaución, que implica que, si existe la posibilidad de que los herbicidas ocasionen daños a la naturaleza o al ser humano, estos no deberían usarse. Como probar que son 100 por ciento seguros es casi imposible, el camino sería que la misma Corte revise sus planteamientos y los flexibilice.

En contra de la descertificación también juega la actitud del presidente Petro, quien ha buscado convertirse, a toda costa, en un antagonista de Trump. Devolvió los aviones con los migrantes, lo ha calificado como aliado de Hitler, ha llamado a un “estallido social mundial” y casi niega la entrada del subsecretario de Estado al país.

Además, ha dicho públicamente que no reconoce al cartel de los Soles como grupo terrorista, aseguró que se trata de una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar Gobiernos que no les obedecen” y ha cuestionado con ferocidad el despliegue militar en el Caribe que busca desmantelar las estructuras del narcotráfico.

Muchos de estos elementos darían individualmente para que Colombia se rajara en este examen que hace el Departamento de Estado, pero la suma de todos haría pensar que el destino del país está casi que sellado. Sin embargo, la verdad es que no se sabe qué pueda pasar.

En la última semana, el Gobierno parecía moverse para pedir cacao en la Casa Blanca. La canciller Yolanda Villavicencio aseguró que “lo justo sería mantener la situación de la certificación; esperamos que eso se mire con esa objetividad. Otra decisión perjudicaría al país”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que no mantener la certificación sería peor para Estados Unidos, ya que su “principal aliado en la lucha contra el narcotráfico es Colombia”. Pero agregó que su visión es optimista: “Estamos seguros de que habrá certificación”.

El viernes, en el tradicional The Washington Post, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, publicó una columna en la que pide a Estados Unidos no descertificar al país: “Retener los fondos de cooperación perjudicaría a Colombia al debilitar su economía legal. Y perjudicaría a Estados Unidos al debilitar la interdicción marítima y aérea de drogas y obstaculizar los flujos de inteligencia. Beneficiaría solo a quienes se benefician de las economías ilícitas”.

En el interior de la Casa de Nariño también tienen como escenario más probable la descertificación condicionada. Este 15 de septiembre es el tiempo límite que tiene el Gobierno de Donald Trump para tomar una decisión. La suerte está echada.