ENTREVISTA

De sobrevivir a Auschwitz a vivir en Bogotá: “Preguntaban si los números en su brazo eran de lotería”

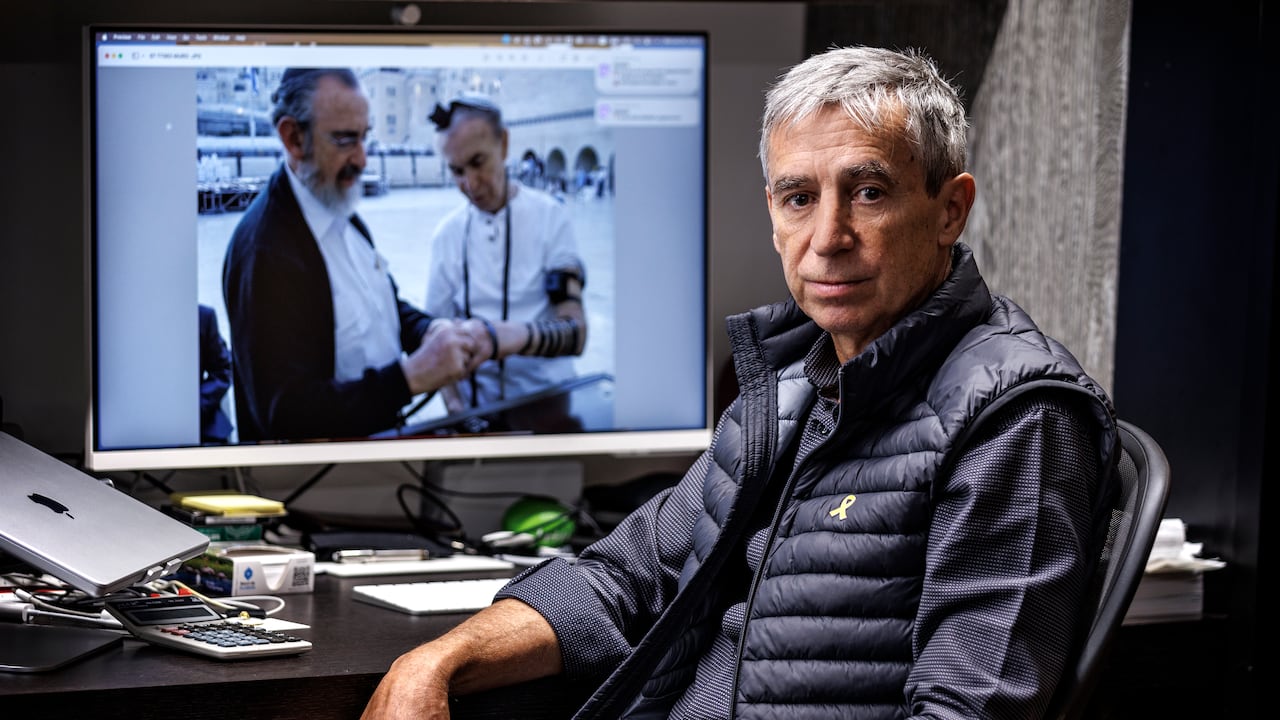

Donald Kirschberg da cuenta de la historia de su padre, Max, sobreviviente de Auschwitz, y de cómo, tras un conflicto de semejante naturaleza, la vida los llevó a vivir en Bogotá.

“Me acuerdo de que el enfermero le dice a mi papá, ya cuando estaba operado y en cama: ‘Oiga, ¿y esos números que usted tiene ahí son los de la lotería, la suerte?‘. Mi papá le dice: ‘Sí, la suerte que yo tuve’“. Donald Kirschberg es hijo de Maximiliano Kirschberg, un alemán que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y en Auschwitz, reconocido como el campo de concentración más cruel conocido por la humanidad.

Su padre falleció en 2021 y Donald Kirschberg se ha encargado de mantener vivos, desde siempre, sus relatos, sus vivencias, su historia, para que el mundo no olvide. Con una minuciosa rigurosidad cuenta cómo su padre se instaló en Colombia después de la barbarie. De igual manera, cómo fue de complejo hablar de lo que había pasado.

Donald da cuenta de anécdotas que dicen mucho. En la Segunda Guerra Mundial, los judíos perdieron su identidad por capricho de los nazi, pasaron de tener un nombre a ser llamados por un número que les tatuaron en la piel, imposible de borrar. Ochenta años después de que culminara la Segunda Guerra Mundial, con conmemoraciones en todo el planeta durante 2025, para él no deja de ser llamativo que en países como Colombia, donde hicieron su vida, o en Alemania, donde nacieron y se formaron, las nuevas generaciones no tengan idea de qué simboliza el número.

Desde Bogotá, hablando un perfecto español y mostrando las fotografías que lo llevan a recordar de nuevo, Donald Kirschberg le contó a SEMANA mucho más sobre esta historia.

Lo más leído

SEMANA: Señor Kirschberg, la comunidad judía en Chile y responsables de Auschwitz, en Polonia, le han dicho a SEMANA que les inquieta saber que dentro de poco no habrá sobrevivientes del Holocausto para contar lo que sucedió. Habrá videos, registros, pero las personas, ya por su edad, no estarán. ¿Qué hace usted para conservar la memoria y que el mundo no olvide?

Donald Kirschberg (D. K.): Hay una responsabilidad mía como hijo de sobreviviente y también era como un mensaje de mi papá. Él siempre decía: “Nunca permitas el olvido y nunca permitas la banalización o la equivocación de contar mal de la historia. Siempre cuando digas algo, Donald, trata de levantar la voz, porque yo estuve ahí”. Por otro lado, el Museo de Washington, del Holocausto, el de Israel y en Berlín hacen todo un trabajo y han grabado muchísima gente para mantener la historia.

Hay una frase muy famosa del general Eisenhower (Dwight D. Eisenhower era el jefe de Estado Mayor del Tercer Ejército de Estados Unidos). Cuando él llegó a Alemania, fue el general de la Segunda Guerra Mundial, dio una orden en el 45, lo hizo cuando el general Patton (George S. Patton) llegó a Buchenwald (campo de concentración en Alemania), que fue el general que liberó a Buchenwald. Eisenhower supo de los campos y dio una orden a todos los soldados americanos: que los que estuvieran cerca de un campo de concentración tenían la obligación de entrar y tomar fotos porque, dijo: “Esto en 50 años nadie nos lo va a creer, van a decir que esto nunca existió”. Fue una orden del general. Esa frase está colgada en Washington y fue muy famosa porque él dijo: “Toca preservar la memoria, nadie nos va a creer que esto pasó”.

SEMANA: De su lado, ¿hay alguna actividad que ejerza para mantener viva esa memoria?

D. K.: Actividad no, pero en este momento, con la guerra de Israel, tengo muchos amigos que no son comunitarios, que no son judíos. Yo soy alemán, nací en Alemania porque mi papá llegó acá (a Colombia) y después se devolvió y después vinimos aquí cuando yo tenía 14 años. Entonces toda esta guerra ha levantado un antisemitismo, y cuando charlo con mis amigos les explico muchas cosas.

De hecho, cuando mi hijo se fue a vivir a Israel hace diez años, muchos amigos me decían: “¿Estás loco, cómo lo vas a mandar a Israel? Allá todos los días explota una bomba”. Entonces, hago todo un trabajo, mientras pueda, cuando tengo una oportunidad. Estuve en Santa Marta en diciembre donde un amigo, fui y bajaron como cuatro amigos y el tema: la guerra palestina. Les dije: “Un momentico, espera te explico”. Pienso que ese es el trabajo. En el colegio Colombo Hebreo, es el colegio de la comunidad, me han invitado ya dos veces: “Oye, Donald, ya no está tu papá, cuéntanos algo la historia de tu papá”.

Entonces he ido, y estoy seguro de que si mañana me llaman de otro lado para poder preservar la memoria de mi papá, voy a tratar de hacerlo. Que si estoy en una actividad, no. Que si estoy dispuesto a hacerlo, sí. Y lo cargo conmigo, siempre cuando alguien me pregunta: “Óyeme, tu papá, ¿este es tu papá? El número, explícame”. Trato de explicarlo.

Te voy a contar una historia. Mi papá murió hace cuatro años ya. Él se cayó en esta casa y se rompió la cadera. Entonces, me tocó salir con él a la clínica, allá lo operaron. Y me acuerdo de que el enfermero le dice a mi papá, ya cuando estaba operado y en cama: “Oiga, ¿y esos números que usted tiene ahí son los de la lotería, la suerte?“. Mi papá le dice: “Sí, la suerte que yo tuve”. Hay mucha gente que ni siquiera sabe.

Y no solo aquí, esto no es una queja a Colombia. En Alemania, en un restaurante con mi papá, estuvimos en un verano y había muchachos de la edad de mi hijo, que en esa época tenían 15 o 16 años y no sabían qué eran los números. Muchachos de Alemania no tienen idea.

SEMANA: Menciona lo que está pasando en Israel, ¿le preocupa que la historia se cuente de determinada manera?

D. K.: Si miras el antisemitismo que está surgiendo en este momento, le hacen reproches al Estado de Israel, que Israel está cometiendo un segundo Auschwitz, que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Entonces, hay que cuidar. Tú no puedes comparar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial nunca con ningún conflicto. Lo que pasó en la Alemania nazi es único, cruel.

Nunca existió desde un gobierno la industrialización y la eficiencia de industrializar la muerte. Eso solo pasó en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración contra la minoría judía y muchas otras. Papá decía: “Donald, yo estuve con gitanos en Auschwitz, con curas católicos, con homosexuales. Sabemos que la minoría más grande perjudicada fueron los judíos, seis millones de judíos, pero muchos gitanos perdieron la vida en Auschwitz, en Buchenwald. Nosotros éramos la minoría más grande, pero (Adolf) Hitler hubiera acabado con todo”.

SEMANA: La conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial coincide con el auge del conflicto de Israel, desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El tema polariza mucho. En Colombia muchas veces el jefe de Estado utiliza el término nazismo, menciona a Adolf Hitler, el dictador alemán. ¿Qué opina de esas comparaciones?

D. K.: Yo sí pienso que esos son pasos para banalizar lo que pasó en Auschwitz. No puedes comparar nunca ningún conflicto con lo que pasó en Auschwitz porque, gracias a Dios, no se ha repetido. No se ha repetido una orden de un gobierno sobre cómo matar de la manera más rápida, más eficiente y con el menor costo posible, que eso fue lo que pasó en Auschwitz. Mi papá me decía: “Donald, pueden hacer 1.000 películas, 1.000 Schindlers (La lista de Schindler), 1.000 El pianista. Lo que yo viví ninguna película lo expresa. Sí traen la realidad un poco más cerca de lo que yo viví, pero lo que yo vi es... yo no te lo puedo contar. Eso es imposible de explicar”.

SEMANA: Hannah Goslar, la mejor amiga de Ana Frank, dijo en SEMANA que la serie que en su momento se volvió mediática en Netflix era dura, pero no era ni el 1 % de lo que ella había vivido...

D. K.: Mi papá decía: “Donald, no sabes por lo que hemos pasado”.

SEMANA: Y ese hecho de que confundan el número con el que perdió su identidad con el de una lotería, ¿cómo lo interpreta?

D. K.: Desconocimiento. Por eso hay que hacer más educación, hay que explicar. En Alemania, con mi papá, no se reconoció el número. No estoy hablando de gente de edad, creo que gente de edad tiene idea, pero muchachos jóvenes que no tienen la memoria, grave. En Alemania vas a primaria y te llevan, si vives en Berlín, a Sachsenhausen (campo de concentración). Es como una obligación de trabajar la historia. Entonces, hay que estar recordando.

Mi papá siempre decía: “No hay que odiar”. De hecho, mi papá se volvió a Alemania. Él llegó aquí en el 46; en el 53, tomó la decisión de volver, cuando los comunitarios le decían: “¿Cómo te pudiste ir a Alemania, donde mataron a tu mamá, mataron a tu papá, mataron a tu hermana?“. Y él decía: “Era mi hogar, yo soy de allá, yo quería volver”. Mi papá quería volver y volvió a un país que en el 54 era un país que escondió el Holocausto.

Mucho del país se reconstruyó con camisas marrones, como nosotros decimos. Gente que tenía pasado nazi o pasado de la SS (Schutzstaffel, la guardia especial para Adolf Hitler y otros integrantes del nazismo) o pasado del NSDAP (Partido Nacional Socialista Obrero Alemán). Mi papá quiso volver y volvió, se casó allá, tuvo sus hijos, allá yo fui al colegio.

Él se divorcia de mi mamá y me dice: “Vámonos a Colombia”. Yo sabía que aquí teníamos dos tíos, de hecho, nos visitaron en Alemania varias veces. Pero cuando se acabó el matrimonio de mi papá y las cosas se tenían que repartir mitad a mitad, me dijo: “Yo prefiero vender todo, darle a tu mamá la mitad y vuelvo a arrancar en Colombia”.

SEMANA: Resulta llamativo que posterior a la Segunda Guerra Mundial terminaran en Colombia...

D. K.: A Colombia fue porque dos tíos de Polonia terminaron en Colombia. Un tío se fue de Polonia antes de la crisis del 29, el tío Juan Hanfling. Estaba allá y de aquí lo llamaron sus primos diciendo: “Ven a Colombia que aquí es más fácil trabajar”. Entonces, él se viene a Colombia; creo que él llega en el 34 o 35..., 33. En Europa ya estaba el nazismo, ya estaban los problemas, entonces mi tío Juan, en el 38, manda dinero a mi abuela, a la mamá de mi papá, para sacarlos de Polonia.

Y mi abuela Débora le entrega los tiquetes del barco a su hermano menor, Gershon Hanfling, que tenía señora y dos hijas más chiquitas, y mi abuela Débora dice: “Voy a mandar a mi hermano chiquito primero y después yo me voy en el siguiente barco con los otros, cuando mi hermano me mande los otros tiquetes”. Ese tío Gershon, que vivió acá y murió aquí, está enterrado acá, cuando yo iba a su casa siempre me decía: “¿Donald, tú sabes por qué yo estoy aquí sentado? Porque tu abuela me dio los tiquetes, eran de ella, por eso yo estoy aquí”.

SEMANA: ¿Y se sabe por qué el tío terminó en Colombia?

D. K.: Creo que la historia es que hay un gran benefactor de la comunidad, cuyo nombre no recuerdo. Que él llegó a Colombia en los años veinte y trajo mucha familia. Él les cuenta a todos: “Oye, mira, Colombia es un país bueno, aquí se puede trabajar, esto es más fácil que Polonia”. Mucha gente en la comunidad dice que a ese señor habría que hacerle una estatua porque salvó a no sé cuántas decenas de familias de Polonia que trajo a Colombia.

SEMANA: ¿Y su familia se instala definitivamente en Colombia?

D. K.: Mi papá llegó sin nadie, tiene aquí sus dos tíos y primos. De hecho, yo tengo unas cartas del tío Juan, que las manda a la Cruz Roja, en Europa, buscando a su sobrino. Dice: “Creo que sobrevivió, no estamos seguros”. Mi papá sabía que el tío Juan estaba en Colombia. Pero cuando el ejército americano libera el campo de Buchenwald, en abril de 1945, que también es una cosa, mi papá decía siempre: “Buchenwald no fue liberado”. La SS abandonó el campo, lo desocupó. Y cuando llegaron los americanos ya no había guardias, porque la SS pues, como venían los gringos, se pusieron cosas de civiles y abandonaron el campo.

Entonces, los americanos llegan a su barraca, que es la barraca 51, en el Laga, Klein de Laga se llama. Y entran y dicen: “Who the hell speaks English?, ¿quién demonios aquí habla inglés?”. Mi papá levanta la mano y dice: “Yo hablo inglés, yo sé algo de inglés”. Y les sirvió a los americanos, al ejército, de traductor.

Mientras a muchos de su edad los mandan a Estados Unidos o a Palestina, por los movimientos judíos, mi papá dice: “No, yo me quedo con los americanos”. Y él se quedó con el ejército americano desde abril de 1945 hasta septiembre de 1946, y ya le contesta a mi tío porque él manda cartas a Colombia, llegan aquí a la Presidencia de Colombia. El Gobierno entrega la carta a la comunidad judía y dice: “Buscan a un señor Hanfling que está en Colombia”. Entonces le llega a mi tío la carta, que mi papá sobrevivió.

Entonces ahí el tío trata de buscarlo, como ellos se mueven con los americanos, no lo encuentra, hasta que hacen contacto y le dice: “Te voy a mandar tiquetes a París para que vengas a Colombia. Como Alemania está destruida, te los mando a París, que allá hay una embajada”. Mi papá se va de Múnich, está con los americanos, va a París, espera como dos meses a que le llegue la visa; mi papá viaja a Colombia sin pasaporte porque a todos se los quitaron.

Él cuenta ese viaje: de París a Lisboa, de Lisboa a Dakar, de Dakar a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Caracas, de Caracas a Puerto Príncipe, de Puerto Príncipe a Barranquilla y de Barranquilla a Bogotá. Llega a Colombia en noviembre de 1946.

SEMANA: Y en el caso suyo, señor Kirschberg, ¿es colombiano, alemán?

D. K.: Yo soy alemán. Tengo cédula de extranjería.

SEMANA: ¿Qué sentía usted como hijo al saber que él tenía en su mente lo que acababa de vivir?

D. K.: Pues, por un lado, mi papá tiene el número, entonces todos mis hermanos, todos nosotros pues sabíamos el número. Entonces siempre preguntábamos, “cuéntanos algo”. Y mi papá contó, siempre contó cositas, nunca contó una historia como la que armamos en el libro, que está completa. Y nunca contó todas las crueldades porque mi papá en algún momento me decía: “Donald, yo necesitaba cerrar el capítulo, yo no podía vivir en el pasado; perdí a mi mamá, perdí a mi hermana, el odio me hubiera comido. Hubiera odiado a los alemanes y no hubiera podido nunca servir”. Él, en algún momento, quiso cerrar el capítulo y tratar de no contar. Él, en verano en Alemania, a 30 grados, o en España, se tapaba con camisa larga. En la playa usaba camisa larga y si iba al mar se la quitaba, salía y se la ponía. Simplemente para evitar el “cuéntame”, para no recordar.

¿Cuándo mi papá volvió a hablar tremendo? Cuando mi hijo, yo tengo tres, el chiquito, hizo bar mitzvá, que es como la confirmación religiosa, que es a los 13 años. Yo dije a mi papá: “No creas que tu nieto va a hacer bar mitzvá en la sinagoga, que va a estar llena de todo el mundo, y tú como abuelo sobreviviente no le vas a dar un mensaje de vida”. Mi papá le da el mensaje y todo el mundo era: “Max, tienes que contar”. Y se para una niña, Ivana Clark, que es comunicadora social, hija de un amigo mío muy cercano y dice: “Tienes que invitar al Nueva Granada, que él cuente”. Y eso fue en 2010. Mi papá vuelve a contarlo, lo invitan al colegio y empezamos a armar la historia, le ponemos cronologías para que la contemos en orden y armamos una historia, y cuando él terminaba siempre era con una frase como esta: “Esta es mi historia. Ahora la saben ustedes. No la olviden. Llévenla consigo, cuéntenla en sus casas para que lo que a mí me pasó nunca se repita”.

No puede existir gente como Mahmud Ahmadineyad (expresidente de Irán) o Hugo Chávez (fallecido expresidente de Venezuela) o el cardenal de Inglaterra (Richard Williamson, fallecido) que nieguen el Holocausto.

SEMANA: ¿Cuál era el sentir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de vivir en Colombia?

D. K.: Este es un país que recibió a mi papá en 1946 con los brazos abiertos. Que si sentimos discriminación o antisemitismo yo dijera que, en principio, no.

SEMANA: Estamos en un momento en el que se habla mucho de migración, de deportar a personas, ¿qué lectura le da a eso?

D. K.: Todo lo que nosotros hemos conseguido, todos mis amigos, toda mi vida, la he construido alrededor de amigos colombianos y migrantes. ¿Qué le falta al país? Falta oportunidades para la juventud. ¿Por qué se va una juventud de un país? Por falta de oportunidades de trabajo, de educación, de tener una sociedad más igualitaria. Buscan otros horizontes. Esa es la migración de Colombia, es la de Europa, ¿por qué tanta gente de África en Europa? Porque son migrantes que escapan de su entorno por falta de oportunidades.

SEMANA: ¿Y cuál fue la oportunidad que vieron en Colombia, a qué se dedicaron?

D. K.: Mi papá en Colombia tenía lavandería en seco. Eso no lo abrió él acá, no lo abrió él, se asoció con un señor en Lavatex. Eso era de ellos dos, lo vendimos hace unos años. Pero era la actividad principal de mi padre, la lavandería. No después de la guerra. La lavandería fue en el 74.

Cuando él llegó, después de la guerra, a Colombia, mi papá trabajaba con un americano que vivía acá y vendían productos químicos, vendían varsol, vendían desmanchadores para la industria, desmanchadores de tapetes. El amigo era químico y mi papá aprendió mucho con él y vendían insumos para la industria química.

SEMANA: Finalmente, señor Donald, quiero preguntarle: ¿qué opina de que, 80 años después de lo que vivió el mundo, pareciera que la humanidad no hubiera aprendido y existen muchos conflictos?

D. K.: No sé, es una falla de la humanidad. En el conflicto en Ruanda, Hutus y Tutsi mataron casi a un millón de personas con machete. Mira la guerra de Yugoslavia, en la mitad de Europa; lo que pasa en Mozambique... ¿Que si el mundo se ha vuelto más consciente? No. Mira el conflicto Rusia-Ucrania, guerra en África, mira Ruanda, Congo. Triste, no hemos aprendido.

SEMANA: ¿Le preocupa escuchar en los mandatarios, independientemente de cuál, discursos de odio?

D. K.: Claro, superpeligrosos. Yo pienso, uno no debe incitar al odio, debemos ser tolerantes, hay que tener mucho cuidado.

aricot@semana.com