Especial Antioquia

Mujeres fuera de serie: las cinco científicas antioqueñas que hoy son orgullo nacional

En los últimos años, una generación de científicas formadas en universidades públicas de Antioquia ha irrumpido en la escena internacional con investigaciones de impacto social, que ofrecen una mirada distinta a los modelos tradicionales.

En un salón austero del Massachusetts General Hospital, frente a médicos y estudiantes de neurología, una voz pausada y clara expone los avances más recientes sobre demencias en poblaciones hispanas. Se trata de la doctora Liliana Ramírez Gómez, quien proyecta en pantalla una imagen de su infancia en el barrio El Salvador de Medellín.

“Todo empezó allá”, recordó, porque aunque en la actualidad enseña en Harvard y lidera programas clínicos en uno de los hospitales más importantes del mundo, su formación arrancó en la capital paisa, donde hoy crece un fenómeno que ya no puede pasar inadvertido: Antioquia está formando a muchas de las mujeres que lideran la ciencia en el mundo.

En los últimos cinco años, una nueva generación de investigadoras de esta región del país ha irrumpido con fuerza. Liliana, la primera latinoamericana en recibir el Norman Geschwind Prize, máximo galardón de la Academia Estadounidense de Neurología en su especialidad, por sus investigaciones sobre Alzheimer en comunidades marginadas, lo resumió así: “Las instituciones de educación superior en Antioquia han cumplido un papel fundamental en abrir espacios para que las mujeres accedan a formación científica de calidad. En mi caso, la UdeA no solo me brindó una base académica sólida y un profundo compromiso social”.

Una experiencia similar viven otras científicas que, desde distintas disciplinas, están siendo reconocidas por sus aportes en escenarios claves para la investigación. La climatóloga Paola Andrea Arias, formada en la Unal Medellín, fue seleccionada por la ONU para integrar el Primer Grupo de Trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo científico más influyente del mundo en el estudio de este fenómeno. La biotecnóloga Karol Zapata, también de la Nacional de Medellín, ganó el premio L’Oréal-Unesco ‘Para las Mujeres en la Ciencia’ por sus investigaciones con cannabis medicinal y nanocompuestos biofuncionales.

Lo más leído

Esta generación de mujeres, sin embargo, no solo brilla en la academia o los laboratorios. Yesenia Madrigal, botánica de la Universidad de Antioquia, ha sido premiada por sus estudios sobre la morfología floral de orquídeas y vainillas nativas, un campo clave para la conservación y la agroindustria sostenible. Y Yulieth Alexandra Upegui, microbióloga y docente de la UdeA, ha ganado méritos por un proyecto de salud pública con comunidades indígenas wiwa en La Guajira, orientado a prevenir enfermedades parasitarias mediante educación científica y soberanía sanitaria.

A pesar de que las mujeres representan solo el 38 por ciento del total de investigadores científicos en Colombia, desde el Ministerio de Ciencia aseguran que estos casos evidencian que en el departamento florece un semillero real, sólido y con perspectiva de género. Entre tanto, las historias de sus protagonistas revelan trayectorias personales de excelencia y un cambio de paradigma en la sociedad.

La voz del trópico

La hidrología tropical y el cambio climático encontraron en Paola Andrea Arias una voz de referencia científica en América Latina. Formada como ingeniera civil y magíster en Desarrollo de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional, además de doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, es reconocida como una de las figuras más influyentes del sur del continente, gracias a su amplia producción científica en hidrología y variabilidad climática en regiones tropicales.

Fue directora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y actualmente integra el Grupo I del IPCC, donde contribuye a los reportes científicos más influyentes sobre calentamiento global. Además, es miembro del GEWEX Hydroclimatology Panel, del Grupo de Trabajo Regional sobre Hidrogeomorfología de la Amazonia (Unesco).

Ciencia al servicio de todos

Médica de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología cognitiva de la Universidad del Sur de California, Liliana Ramírez ha dedicado su carrera a entender cómo se manifiestan las demencias en comunidades excluidas del sistema de salud. Fue directora clínica en la Universidad de California, en San Francisco, y hoy dirige la División de Trastornos de la Memoria en el Hospital General de Massachusetts, además de ejercer como profesora en la Escuela de Medicina de Harvard, donde fundó una clínica para pacientes hispanohablantes.

Con sus investigaciones explora biomarcadores preclínicos como la pérdida del olfato, y el diseño de tecnologías que apoyan a cuidadores latinos. En 2024 recibió el Norman Geschwind Prize, el mayor galardón en su campo.

Cannabis, saberes y ciencia social

Karol Zapata liderar una de las investigaciones más innovadoras en biotecnología vegetal del país.

Ingeniera biológica, magíster en alimentos y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional, hoy dirije un proyecto que desarrolla nanocompuestos de cannabis medicinal aplicados en bebidas funcionales. Este trabajo, premiado en 2024 con el L’Oréal‑Unesco For Women in Science International Awards, articula ciencia de frontera con justicia social, pues involucra a mujeres cultivadoras en zonas afectadas por el conflicto, promueve la sustitución de cultivos ilícitos y dignifica saberes ancestrales.

Salud pública con raíz comunitaria

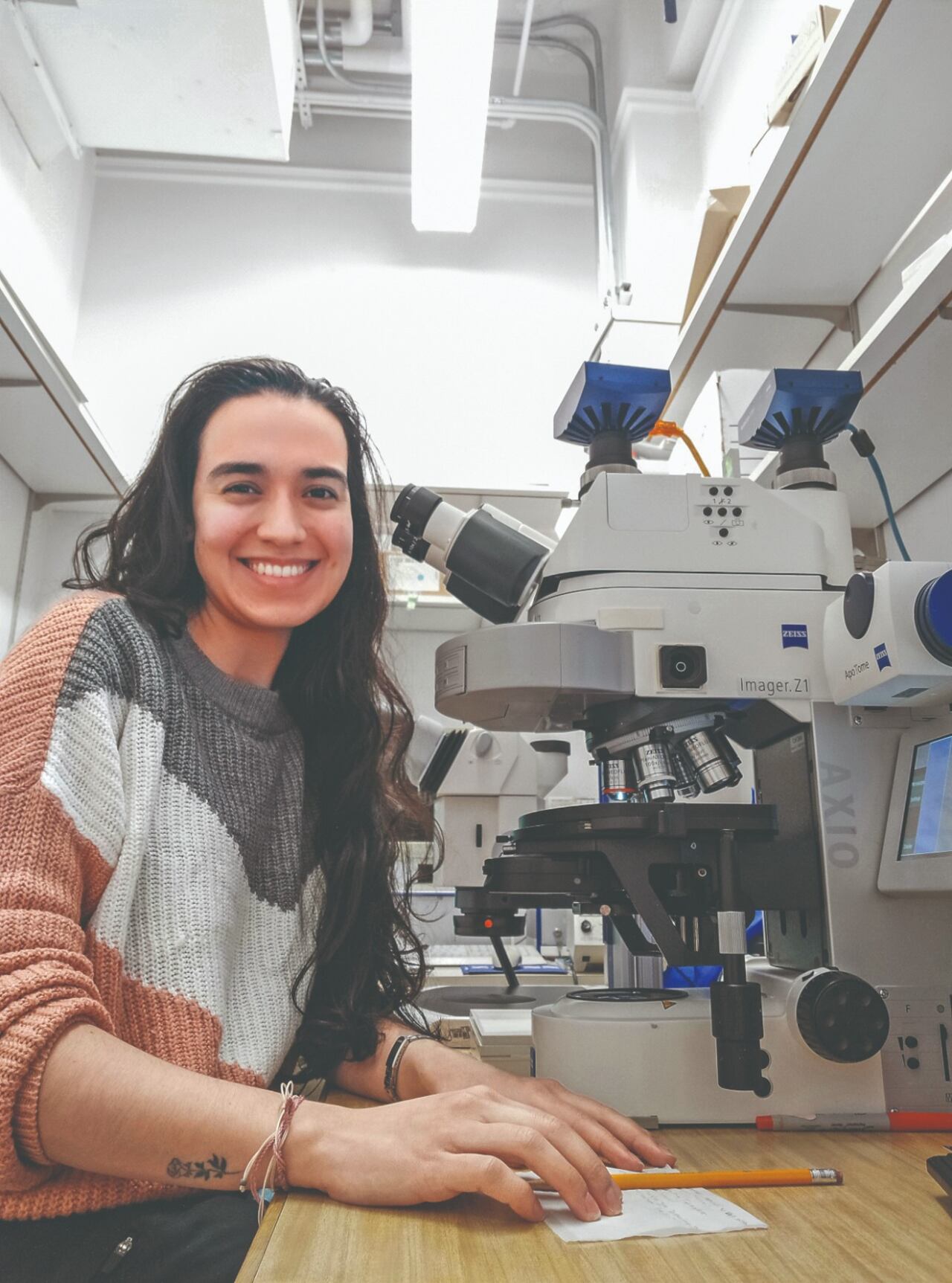

Yulieth Upegui ha dedicado más de una década a un mismo propósito: hacer que la ciencia mejore vidas en contextos invisibilizados.

Microbióloga, bioanalista y doctora en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, participó en el desarrollo del Cromaleish, un ungüento pionero contra la leishmaniasis cutánea. Hoy lidera un proyecto con comunidades indígenas wiwa en La Guajira, que busca entender cómo se relacionan los parásitos intestinales con la microbiota y la nutrición, con el fin de diseñar estrategias educativas que les permitan a estas comunidades fortalecer su soberanía sanitaria.

Orquídeas, genética y conservación

Pocas científicas conocen tan de cerca las orquídeas como Yesenia Madrigal, quien ha hecho de su observación minuciosa una causa científica. Formada en Biología en la Universidad de Antioquia, se ha convertido en referente del estudio de la morfología y floración de las orquídeas neotropicales, un campo que integra genética, evolución y conservación, pues con una maestría y un doctorado centrados en esta familia de plantas, lidera investigaciones pioneras desde el laboratorio Evo-Devo de la UdeA.

Entre ellas sobresale la creación del primer banco genético de orquídeas colombianas y el análisis de genes que regulan su floración. Sus aportes han sido reconocidos con la beca Fulbright y el premio Donald R. Kaplan.

Una ciencia con rostro propio

A estas cinco científicas no solo las une Antioquia o su excelencia académica, sino una convicción profunda de que la ciencia debe ser útil, accesible y ética. Desde el departamento han convertido ese principio en prácticas concretas, moldeadas por su formación en instituciones públicas, las adversidades enfrentadas y la decisión de vincular el conocimiento con las comunidades.

Sin embargo, el camino que han recorrido sigue lleno de obstáculos estructurales. Paola Andrea Arias señaló que las mujeres son minoría en muchas áreas STEM, no por falta de talento, sino por barreras culturales e institucionales que comienzan desde la infancia y se refuerzan en la academia.

Aun así, estas científicas lograron proponer un modelo que no concibe la excelencia como sinónimo de elitismo, sino como la capacidad de incidir en realidades concretas. Karol Zapata lo resumió con claridad: “La ciencia que hacemos es una forma de justicia, de decir que venimos de lugares difíciles, pero no estamos dispuestas a renunciar al conocimiento ni al impacto social”.