Estreno

Iván Gaona sobre ‘Adiós al amigo’: “Estamos retratándonos y discutiéndonos en pro de nuestra memoria”

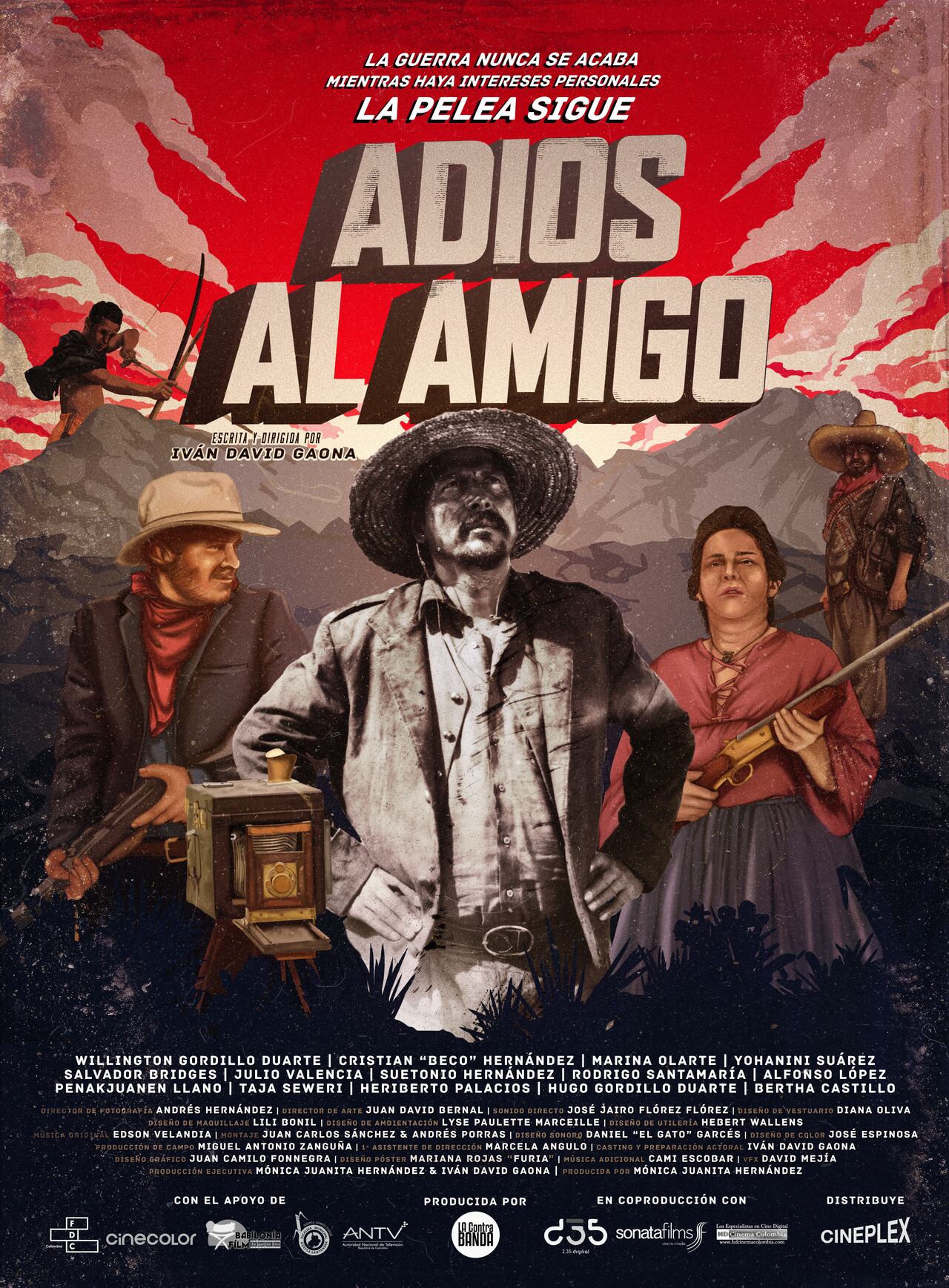

Hablamos largo y tendido con el director santandereano sobre su segundo y esperado largometraje, un genuino ‘western’ en el Chicamocha, ambientado en 1902, que ya puede ver en salas del país.

El esperado segundo largometraje del santandereano Iván David Gaona es, sin dudas, una experiencia imperdible en el cine, un western en el Chicamocha que filmó hace casi cinco años junto a su grupo de trabajo y de confianza, en su región, y ahora ve la luz en las salas de cine del país, luego de pasos positivos por festivales de cine del mundo y de Colombia.

Logra, esta película, y no es un logro menor, poner a pensar, enganchar y entretener. La historia sigue a Alfredo Duarte Amado, un combatiente que justo al final de la Guerra de los Mil Días emprende una cruzada para encontrar a su hermano y darle la noticia del embarazo de su mujer. En ese camino se topa con un retratista y una valiente mujer, que lo acompañan, y también con todo tipo de personajes que reflejan mucho de esa época y de la nuestra también. Al respecto, hablamos con su director, Iván David Gaona. Esto nos dijo.

SEMANA: Lo ha hecho en su ópera prima, en varios cortos, y lo vuelve a hacer acá. Cuéntenos sobre esa experiencia de transmitir o narrar Santander. No es exagerado decir que usted es un vehículo cultural de su pueblo...

IVÁN GAONA: Al principio, creo que es una labor inconsciente, pero uno de los motores para estar en este universo fue precisamente no haber visto audiovisuales o cine o televisión con un acento parecido al que uno conocía. En Bogotá se han hecho novelas imitando los acentos de todas las regiones, pero uno sentía que había algo que no era tan real. Entonces, la justificación propia de estar en este mundo fue contar cosas en la región. Y, a medida de que uno lo va haciendo, otras personas señalan: “Oiga, esto es santandereano”. Al principio, la búsqueda es natural, como las inquietudes propias, y luego sí se hace más consciente. Para esta película sí pensamos “hay que tener estos actores de nuestra región”, “hay que localizar geográficamente el lugar”, y se vuelve una tarea no impuesta del propio arte.

Lo más leído

SEMANA: ¿Por qué contar esta historia en este momento?

I.G.: El germen de la historia nació concretamente con las elecciones presidenciales que enfrentaron a Duque con Petro, cuando ganó Duque. Independiente del resultado de las elecciones y por quién iba uno, me pareció muy fuerte en ese momento (que se mantiene hasta ahora) la sensación de polarización de las opiniones, sobre todo en la mesa del comedor de la propia casa. Esa sensación, esa invitación de los medios a hablar muchas veces de manera agresiva, me fascinó en cómo trasciende a la cotidianidad.

Y pues uno empieza a echar hacia atrás, buscando referentes históricos, y uno llega rápidamente a la guerra bipartidista que nuestros padres y abuelos vivieron, pero eché más para atrás. Y es que la guerra de los Mil Días y Santander están siempre ligadas. Cuando uno es de acá, uno pasa por el cañón toda la vida y todas las exposiciones históricas tienen que ver con ese conflicto latente en todos nosotros, ¡el aeropuerto se llama Palonegro! (como la batalla). O sea, todo lo que hacemos en Santander tiene que ver con esa remembranza.

Entonces, echando dos generaciones atrás, uno encuentra exactamente la misma situación: posiciones de polarización, con actitudes de progreso, actitudes conservadoras y los mismos problemas. Para escribir este guion leí e investigué sobre la posición del Gobierno frente a la reforma agraria, y cien años después es lo mismo. En ese tiempo, los poquitos liberales del Congreso estaban encabezados por Rafael Uribe Uribe y los conservadores defendían sus intereses propios, y uno dice: “Estamos condenados. Se parece a una condena del absurdo. Son los mismos apellidos, y cambian de lado a lado”...

SEMANA: La película presenta la figura sensata de Rafael Uribe Uribe, ¿cómo lo investigó y cómo decidió integrarlo?

I.G.: Yo conocí a Rafael Uribe Uribe con la película que recreaba su muerte, que fue un hecho muy particular. Desde el cine (en la película El drama del 15 de octubre) vi cómo sacaron de la cárcel a los 12 agresores, que lo mataron a hacha y machete en la Plaza de Bolívar, como en 1915.

Su figura me pareció muy importante porque fue el único liberal en el Congreso de la República a final de 1800, y venía de una familia hacendosa paisa, de muchos hermanos. Uno no encuentra cómo era este hombre de manera muy orgánica o familiar, pero uno se atreve a pensar. Se paró y levantó a todos los campesinos de un país en pro de sus derechos agrarios, y eso es fascinante, y aún más teniendo los apellidos del Uribe de nuestros tiempos, saber que tenía posiciones similares, pero también antagónicas.

Y me pareció muy importante hacerlo, porque uno no lo veía retratado en los audiovisuales, en el arte; no necesariamente. En las fotos que hay en esa guerra se ve a este hombre como místico, con sombrero grande, delgado, alargado. Me parecía curioso que se parecía mucho a los hombres de esta región, de toda la zona andina del país, la zona montañosa. Y en nuestros personajes y amigos, aquí en el pueblo está Suetonio Hernández (quien lo interpreta). Ya ha salido en varias de nuestras películas, y es unos años mayor de lo que el general era en ese momento que contamos, pero transmite esa sensación de estos hombres que han atravesado nuestras regiones con unas posiciones sociales muy fuertes, que se repiten generacionalmente.

SEMANA: La figura del retratista y las memorias que capta son una clave en su historia. Usted y su equipo son, a su manera, retratistas también...

I.G.: Hay una atención a la memoria propia de nuestros personajes. Eso ha sucedido, como un escenario de laboratorio, con el cine en nuestra región. Hace 15 años, cuando empezamos a hacer cortos aquí en el pueblo, nos costaba mucho. Uno le rogaba a la gente que participara y nadie dimensionaba la importancia de la memoria.

Además, de 2010 hacia acá, la fotografía empezó a diluirse por cuenta de lo digital, se ha vuelto más efímera. Entonces, el papel de lo fotográfico se volvió una investigación, no tan consciente y articulada, pero necesaria en todo lo que hacemos: la fotografía como ‘verse a uno mismo’.

Hay una anécdota muy bonita al respecto. En la película anterior que hicimos en el pueblo, Pariente, varios familiares iban a salir, excepto por uno de ellos, que no quería. Yo le rogaba, porque era papá de un amigo, un hombre de 70 años al que le parecía que eso era una huevonada. Pero un día me llamó y me dijo: “Hermano, fui a donde mi hermano y vi la foto de mi tatarabuela, una foto que no conocía. Y me pareció increíble estarla viendo”. Y en ese momento este señor, cuyo primogénito había tenido hijo y se había convertido en abuelo, dijo: “Yo quiero que mi nieto, que ni siquiera conozco, me recuerde a futuro”. Y accedió a participar.

El ejercicio de la memoria dentro de las películas se vuelve un juego mismo con los personajes, que es como extrapolar la sensación del público y la región: estamos retratándonos todo el tiempo y discutiéndonos en pro de nuestra memoria, sin saberlo.

SEMANA: El cine colombiano de autor tiene grandes producciones, pero puede abrumar: usted maneja una línea que entretiene y remueve discusiones...

I.G.: Es una apuesta. La lectura que hacemos como equipo de trabajo con Mónica Juanita Hernández, la productora, es que en estas dos décadas anteriores de producción de cine colombiano, los autores y autoras tenían sus inquietudes de contexto personal, que muchas veces eran muy pesadas, política o socialmente. Y nos pareció que en esas búsquedas personales de alguna manera no se pensó en el público, no para acceder a sus gustos, sino para usar la dramaturgia como un elemento de emoción fuerte.

Entonces, desde la escritura de este proyecto y otro que viene el otro año, hacemos un ejercicio de pensar de qué manera equilibrarlo. Las grandes cinematografías, digamos, tienen de lado a lado. En el cine gringo hay cine buenísimo que entretiene mientras la discusión que genera es fantástica. Y hay una conciencia sobre esto también. Otros colegas también ven el cine de otra forma. Ya pasamos una etapa de hablar nosotros mismos: ahora sigamos hablando de nuestros contextos, pero pensando de qué otras maneras conectar potencialmente con el público. Y ese es el resultado, digamos, de esta búsqueda con Adiós al amigo.

SEMANA: La banda sonora suma una dimensión increíble a la película. ¿Cómo se da ese proceso de trabajo con Edson Velandia?

I.G.: Es una fortuna ser amigo de Edson, y algo particular es que él es cinéfilo y quiere ser cineasta también. Ha hecho sus propias cosas, escribe, hace videoclips, de todo. Entonces, él siempre está presente desde el guion. Lee los guiones y los discute, y muchas veces gracias a esos encuentros se enriquecen.

En esta producción en particular fue muy interesante porque nos preguntábamos cómo debería sonar la música en esa época, siendo propia. Y encontramos que había un compositor que se llama Temístocles Carreño, santandereano, que componía piezas para el frente de batalla. Había como trompetas, redoblante, guitarras y tiples. Y esa música nunca se grabó, pero los nietos de Temístocles heredaron las partituras (que creo que Edson encontró en UIS). Y él las interpretó, leyéndolas. Eran bambucos y torbellinos en tonos alegres, lo cual era muy extraño. No se imagina uno gente dándose en la jeta ahí con música feliz.

Lo que hizo Edson fue heredar las texturas de los instrumentos, los cobres, los redobles y las cuerdas. Y pensamos de qué manera interpretar esa música para que no fuera muy preciosista, como las grandes bandas sonoras referentes del western, como las de Ennio Morricone.

Así que buscamos una banda de cobres, de vientos, de Piedecuesta, que no son profesionales pero tocan bien. Y su música da una textura, una imperfección perfecta, una cosa que necesitaba este western del Chicamocha, que no es el de Leone, y está sucio. Entonces, hubo una búsqueda de prueba y error, de escuchar y ver de qué manera lo grabábamos esto. “Mejor en bloque”. “Tal vez no por instrumentos para que no quede tan precioso”. Es una búsqueda de textura que, con Edson, es muy interesante porque se vuelve como una puesta de laboratorio.

SEMANA: Cuéntenos de los retos de filmar esta película en pleno cañón, que aparece imponente y genialmente captado, casi un personaje más… ¿Cómo fue esa experiencia?

I.G.: El Chicamocha es como una montaña tótem para todos nosotros. Yo soy de Güepsa y si se va hacia Bucaramanga, siempre está el cañón, en la mitad. El reto siempre es físico, de lidiar con calor, con polvo y que el equipo entienda esas dificultades que vamos a tener.

Eso lo filmamos ya hace como unos cinco años. Y es curioso porque hoy, cuando hay tantas producciones gringas trabajando y todo el mundo está sintonizado con hipernormas de seguridad, pensábamos que no podríamos hacerla como la hicimos. Porque, más o menos, 100 personas necesitarían un curso de alturas mínimo. De alguna manera fuimos irresponsables desde la ingenuidad. Pero hay una cosa muy bella en nuestro equipo de trabajo, con Mónica Juanita Hernández y otro amigo muy importante que se llama Miguel Sanguña. Todos formamos parte de esta generación de Los viajes del viento, de Cristina Gallego y Diana Bustamante, que han hecho los proyectos en donde fue necesario, El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano...

Y ahí estuvimos trabajando. Y haciéndolo, uno siente que siempre valdrá la pena el esfuerzo y la búsqueda del realismo de las locaciones propias que no se disfrazan, que no se crean, sino que existen. Y vale la pena con ese grupo de amigos que reciben siempre la invitación a trabajar. Además, a nivel personal, se vuelve mucho más nutritivo conocer a las gentes de las regiones, sus dinámicas, retratar sus espacios. Esto forma parte de una sumatoria generacional.

SEMANA: Son grandes actuaciones, entre las cuales solo hay una mujer, Marina Olarte. Háblenos del casting para esta producción...

I.G.: Hay una conciencia de lo masculino en el relato. Mónica Juanita Hernández, que es la productora, tiene un grupo feminista que se llama Las Rex Sisters, que velan por los ambientes sanos laborales en la cinematografía, y siempre discutimos el papel femenino. Y yo le decía, “Conscientemente este es un relato de hombres perdidos en la guerra, que quiere revisar los papeles de otras minorías”, por usar una palabra. Porque en lo que leímos es difícil encontrar el papel femenino, el papel de los afrodescendientes o de los indígenas.

Y nos pareció que esta mujer (Marina), que trabaja en Güepsa y formaba parte del proceso que veníamos llevando actoralmente, tenía una potencia, un rostro y una interpretación increíbles. Era una propuesta del papel femenino en el relato. Y exceptuando a Salvador Bridges, quien interpreta al conde de Cuchicute, y a Julio Valencia, que interpreta a Eccehomo, el hombre afrodescendiente, todos estos actores son aquí del pueblo. Todos venían de trabajar en Pariente y luego en un par de series que hicimos.

También sentíamos que algo de esa forma de expresarse y de las palabras regionales era muy difícil de actuar. Y les salía orgánicamente en sus formas. A veces incluso pensamos en subtitular la película. Porque uno dice: “Hablan arrastrados, mano”, pero ahí estaba la verosimilitud de sus interpretaciones. Y, porque nos hemos vuelto amigos, hemos tratado de proteger sus esencias. Hay proyectos en otras partes del país en los que, de pronto, los actores quedan involucrados, se desproporcionan cuando suben a una alfombra roja. Y al haber sido nosotros asistentes de dirección de esos proyectos, quisimos protegerlos de eso, hacerles saber que este es solo un proyecto temporal. “Lo más importante de usted es que es camionero, que es arma de casa, que usted que tiene una tienda”, y de alguna manera no generamos falsas expectativas y podemos seguir trabajando juntos proyecto a proyecto.

SEMANA: Mencionó las negritudes y la población indígena, y si bien no había mucha documentación, los pone en el medio del relato...

I.G.: En los mapas que encontré en la Luis Ángel Arango del movimiento de las tropas del Gobierno y de las tropas revolucionarias, pasan por unos territorios donde había concentración de grupos indígenas y, 50 años atrás, había esclavitud. Y en ninguna parte está escrito. Y uno piensa en estos personajes fantásticos. O sea, si pasa una tropa de Uribe Uribe por un resguardo indígena, ¿qué pasó? Imposible que no haya pasado nada, ¿no? Por eso se da la presencia de estos dos amigos indígenas. Y tuvimos con María Juanita un viaje a Arauca, a hacer un documental de un resguardo, Cañomochuelo. Y en el mapa, de lo que investigamos, debieron haber pasado por ahí, pero generacionalmente no había nadie que contara el cuento. Nos pareció que seguramente se hubieran aliado a la resistencia y a la revolución. Y los invitamos desde allá, hicimos un taller de actuación con ellos para que hablaran en sus propias voces. Y a propósito, como con una deuda nacional, no quisimos traducir sus diálogos. Porque históricamente se puede entender más o menos de lo que hablan, pero no hemos hecho un esfuerzo en el país para entender esos pueblos. Y están invitados, como memoria, en el relato. Igual pasa con los afrodescendientes y la resolución de la esclavitud. Para 1900 habían pasado 50 años de la abolición. Y te pones a pensar y estos días todavía hay una sensación clasista terrible, ¿cómo sería solo 50 años después?

SEMANA: La película ha viajado por algunos festivales en el mundo y en Colombia. ¿Alguna reacción que lo haya sorprendido?

I.G.: El primer encuentro de la película fue en el Festival de Tokio, donde fuimos con los dos protagonistas, con Mónica Juanita y un grupo de familia. Lo que más llamó la atención allá fue el mundo onírico (*uno que aparece en la película por cuenta de los personajes indígenas). En Japón no hay religiones como las conocemos y no hay creencias de animales, montañas, y les parecía interesante pensar eso que dice la película de que los problemas están en la mente y los indígenas invitan a la mente a resolverlos. Eso generaba debates inmensos, interminables. Yo les decía al final que eso teoriza la película, porque la realidad es que en el país pesa mucho más la religión. En la ciudad donde vivo, Bucaramanga, el alcalde es cristiano y se va para otra parte del diálogo. Pero era interesante para los japoneses tratar de dimensionar las creencias no solo religiosas, sino indígenas de nuestro país.

Y también se mostró en Cartagena y en el Festival de cine en las montañas. En Cartagena había mucha gente de Cartagena viendo la película y en el Cine de las montañas, mucha gente del Quindío, y me parecía muy remarcable que el humor se entendiera y se sintiera cercano, así fuera en el Caribe o más en el interior, y que la gracia de los personajes trascendiera como un diálogo muy cercano. La película se sentía muy cercana al público.

SEMANA: ¿Algo por añadir?

I.G.: Es importante remarcar que el cine en el país ha abierto su espectro de diálogo, y desde todas las personas que lo creamos hay una necesidad y una inquietud de que vuelva a llegar a los públicos. Bien sean los públicos de las de las salas de cine comercial, cooptadas por el cine estadounidense, o el de los circuitos culturales y las muestras.

Queremos que la gente se encuentre con el cine, que es lo que no ocurre hoy en día. El cine se empaquetó allá en un espacio comercial y ha excluido a mucha gente y muchos de nosotros, realizadores, estamos pensando cómo hacer para que el cine nuevamente se encuentre con la gente en los atrios de las iglesias o en las plazas públicas.