PORTADA

Donald Trump y Gustavo Petro: estas son las cuatro devastadoras consecuencias que siguen amenazando a Colombia. Todo lo que un trino se llevó por delante

Un mensaje en X del presidente Gustavo Petro puso en jaque más de 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Hay pesimismo frente a lo que viene.

Un mensaje escrito en X por el presidente Gustavo Petro en la madrugada del pasado domingo llevó a que Colombia pasara de ser considerada una nación amiga de Estados Unidos a un ejemplo mundial de lo que puede ocurrirle a cualquier país que decida desafiar a Donald Trump. Una inusual publicación de Petro, a las 3:41 de la madrugada, en la que desautorizó la entrada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos al país se llevó por delante la solidez de una relación de más de 200 años de historia, que no había sufrido una crisis como la actual, ni siquiera cuando le retiraron la visa a Ernesto Samper en medio del proceso 8.000, en los años noventa.

Aunque el impase de los vuelos con los deportados se resolvió en la noche del mismo domingo y se suspendieron las drásticas sanciones anunciadas por la Casa Blanca contra Colombia, la tensión diplomática persiste. Desde el 26 de enero, un día que estará presente en la memoria de muchos, Petro busca una confrontación diaria con Trump. Por eso, de cara a lo que viene, en los círculos políticos, militares, académicos y empresariales del país hay pesimismo ypreocupación. A nadie se le olvida que durante unas largas y angustiantes horas Colombia fue sometida por Trump a medidas similares a las que Estados Unidos ha usado para castigar a países como Libia –en tiempos de Gadafi–, Corea del Norte o Cuba.

“La persona más complacida con lo que pasó debe ser Donald Trump, porque (Petro) le dio la oportunidad de mostrar su seriedad y hasta su crueldad en reforzar su compromiso de enfrentar la migración ilegal”, aseguró Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia.

Brian Winter, editor en jefe de la revista Americas Quarterly, que estuvo en Bogotá en los últimos días, explicó la razón de esa alegría. “El presidente Trump estaba feliz con el trino del presidente Petro. Él quería dar una batalla sobre ese tema porque sabe que le favorece en la opinión doméstica de Estados Unidos. Y mi hipótesis es que esas medidas, anunciadas tan poco tiempo después del trino, estaban preparadas para otro país. Eso no fue algo que él inventó o autorizó mientras estaba jugando golf el domingo”.

Lo más leído

Por cuenta de Petro, Colombia vivió 20 de las horas más angustiantes en su historia reciente. Y, como decía Edward A. Murphy, si algo puede ir mal, irá mal. Todo parece indicar que esa máxima aplicará para Colombia. Así lo advirtió Michael Shifter, senior fellow de Diálogo Interamericano, quien aseguró que en este episodio Trump-Petro “siempre todo puede ser peor. El problema es la falta de moderación y sensatez en ambos lados”.

“Los acontecimientos del domingo son el primer round de varios que vienen. Se trató de un autogol por parte de Colombia”, indicó Juan Cruz, exasesor de seguridad nacional para las Américas del Gobierno Trump en su primer mandato, durante un evento organizado esta semana por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).

Para él, las políticas de Trump se han reforzado, como el América Primero, una directriz más agresiva que debe entenderse como una visión más bilateral que multilateral, con la que todas las herramientas del Estado están disponibles para lograr nuevos objetivos en política exterior. Eso significa convertir los aranceles en una especie de armamento frente a los demás países.

Cruz señaló que Trump avanzará en cuatro ejes principales: migración, con el objetivo de expulsar a un millón de migrantes ilegales en su primer año; lucha contra el narcotráfico, en la que se contempla la descertificación de países, anticipando que Colombia será uno de ellos; el papel de China, no solo en el ámbito comercial, sino como un actor clave en la geopolítica y el grado de acercamiento de otros países hacia el gigante asiático; y, finalmente, el comercio, con la posibilidad de renegociar el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, una medida que, según los expertos, llegaría en el momento más inoportuno y desgastante para la relación bilateral.

“En la renegociación del TLC, uno puede ir por lana, pero puede salir trasquilado”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia. Ante ese escenario, Cruz agregó: “Empatar también es ganar”.

La dinámica de los primeros días de Trump en el poder ha sido arrasadora. Lacouture lo explicó así: “En sus primeros 100 días, Biden emitió 42 órdenes ejecutivas, mientras que en apenas siete días Trump ya lleva 33”. Bastó una semana del nuevo presidente en la Casa Blanca para provocar un tsunami en Colombia, que copó los titulares de la prensa mundial. Whitaker lo resumió de manera sencilla: “Trump tiene una visión maniquea del mundo, está con nosotros o contra nosotros. Gustavo Petro puso a Colombia en contra de Estados Unidos”.

Por eso, la gran pregunta que todos se hacen en el país es qué puede salir mal a partir de ahora. La respuesta, lamentablemente, es todo. “Si fuera un cuadrilátero, una pelea entre Trump y Petro sería como enfrentar a Mike Tyson en sus épocas de gloria con un flaco desgalamido que llega ya con un ojo morado. Solo podría perder y salir destrozado”, dijo un exembajador colombiano en Washington que prefiere la reserva de su nombre.

Un embajador de un país latinoamericano, acreditado en Bogotá, le dijo a SEMANA: “Trump le quebró el pescuezo a Petro. Ya hay un punto de quiebre en las relaciones”. Con dicho panorama, estos son los frentes que se avecinan en una pelea desigual, en la que Colombia tiene las de perder.

La temida descertificación

Los que saben del tema lo anuncian como un escenario inminente: el país será descertificado por sus pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico. La descertificación es un fantasma que persigue a Colombia desde los tiempos en que los carteles de la coca eran lo único que el mundo conocía del país. “Es un mecanismo que existe desde la época de Nixon, cuando se declaró la guerra contra las drogas. Se certifica qué países están cumpliendo con las metas en esa lucha y, en este momento, no me cabe duda de que se avecina una descertificación”, explicó el exfiscal Alfonso Gómez Méndez.

Daniel Mejía, reconocido investigador de la Universidad de los Andes, aseguró: “Perder la certificación en drogas no es simplemente una palmadita diplomática en la mano. Va más allá. Tiene consecuencias más graves que simplemente una reprimenda o una mala nota en materia de lucha antidrogas. Cierra programas de cooperación y ayuda muy importantes”.

Para Colombia pueden venir consecuencias devastadoras. “La descertificación implica cortar, congelar o poner más condicionamiento a los fondos que contribuyen en la lucha contra el narcotráfico e incluso a temas de desarrollo alternativo a través de múltiples programas. La descertificación quita herramientas para ser efectivos”, añadió Juan Carlos Pinzón, exministro y exembajador en Washington, uno de los colombianos con mejores relaciones entre republicanos y demócratas.

Colombia vivió ese mal momento entre 1996 y 1997, cuando Estados Unidos, además, le quitó la visa a Samper por el ingreso de la plata del cartel de Cali a su campaña. “Las consecuencias fueron profundas. Se perdió apoyo clave para la erradicación de cultivos ilícitos, se redujo la cooperación en seguridad y hubo un daño en nuestra imagen internacional”, recordó Wilson Ruiz, exministro de Justicia. Pero aun en ese escenario, según Gómez Méndez, la situación nunca fue tan tensa. La Casa Blanca se alineó con la Policía, liderada por el entonces general Rosso José Serrano, y siguió apoyando la lucha contra los capos.

Quienes creen que Trump va a descertificar a Colombia tienen un antecedente histórico en mente. El país casi queda sumido en ese escenario en 2018, en el primer gobierno de Trump. En ese momento, por el proceso de paz de Santos, las cifras de erradicación de cultivos no eran las mejores. El entonces presidente Iván Duque logró darle la vuelta a este asunto y, aunque los avances no eran arrasadores, el Gobierno sí tenía el empeño puesto y mucho que mostrar. Al final, Trump no descertificó al país.

Pero hoy la situación es más crítica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), los cultivos de hoja de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023 (aumento del 10 por ciento). Más preocupante aún es el incremento estimado de la producción potencial de cocaína, que pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 toneladas en 2023 (aumento del 53,3 por ciento).

Petro no solo no tiene resultados, sino que tampoco puede demostrar que haya desplegado el más mínimo esfuerzo. Según las cifras del MinDefensa, la erradicación manual de cultivos de coca pasó de 103.000 hectáreas en 2021 a 9.400 hectáreas en 2024, una disminución del 91 por ciento.

La ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), la apuesta de este Gobierno para enfrentar dichos cultivos, fue inferior al 5 por ciento en 2023. Y la tasa de interdicción (es decir, la cocaína incautada como proporción de la cocaína producida) pasó de 42 a 28 por ciento entre 2021 y 2023. “Por lo poquísimo que tiene por mostrar el Gobierno Petro en materia de esfuerzos, Colombia no la tendrá fácil”, aseguró Mejía.

La descertificación puede traer consecuencias en otros frentes. Uno no cuantificable es el prestigio internacional. “La percepción de inestabilidad o falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico puede disuadir la inversión extranjera y dificultar el acceso a financiamiento internacional. Durante la descertificación de Colombia en los años noventa, el país enfrentó desafíos para obtener créditos y mantener la confianza de la comunidad internacional”, explicó Lacouture, de AmCham.

Eso podría significar, por ejemplo, como señaló un exdiplomático colombiano, una amenaza a los créditos de la banca multilateral, como el Banco Mundial, pues empezarían a votarse en forma negativa. Estos giros son esenciales en el esquema de financiamiento del país por las tasas favorables que ofrecen. Y hay un tema no menor: Estados Unidos podría votar en contra de Colombia en todos los escenarios multilaterales, comenzando por Naciones Unidas. No hay que olvidar que en algunos de estos tiene poder de veto.

También es muy grave que la descertificación puede llevar a la imposición de sanciones comerciales, como aranceles más altos o restricciones a la exportación e importación de ciertos productos, algo similar a lo que se contempló el domingo pasado.

Los peligrosos aranceles

En materia económica, la preocupación entre los empresarios es ostensible. No hay foro en el que el tema no se aborde con cálculos y escenarios catastróficos. El exembajador Whitaker indicó que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos difícilmente serán como antes, por lo menos durante el Gobierno Petro. Según dijo, lo máximo a que se puede aspirar es a unas relaciones “operativas”, algo impensable hasta hace unas semanas cuando Colombia se vanagloriaba de ser la principal aliada de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La Casa Blanca ya dejó ver a qué tipo de sanciones le apostaría. En primer lugar, un arancel del 25 por ciento sobre todos los bienes colombianos que ingresan a ese país y la posibilidad de que se eleven un 25 por ciento adicional para llegar al 50 por ciento. Eso arrasaría con el comercio bilateral.

Hoy por hoy, Estados Unidos es el destino número uno de las exportaciones colombianas, con el 30 por ciento de las ventas totales. Entre enero y noviembre de 2024, esas exportaciones sumaron más de 13.000 millones de dólares. Los principales productos afectados con el aumento de los aranceles serían los no minero-energéticos, que representan el 59 por ciento de lo que Colombia le vende a ese país. Esto va en contravía del propósito del Gobierno Petro de diversificar la canasta exportadora.

Más de 3.000 empresas exportan anualmente a Estados Unidos y enfrentarían un aumento en sus costos de venta, lo que podría obligarlas a reducir personal o incluso cerrar. El incremento de aranceles sobre productos colombianos afectaría a cerca de 3 millones de empleos directos y 2,8 millones de indirectos, concentrados principalmente en los diez sectores más relevantes de exportación hacia ese país, como flores, café, frutas, alimentos, plásticos, azúcares y metalmecánica, entre otros.

A las medidas se suma la reciente nota interpretativa sobre el capítulo de inversión del TLC que limita el derecho de los inversionistas extranjeros a impugnar decisiones judiciales locales que podrían ser injustas o inconsistentes con el TLC, afectando la seguridad jurídica. La inversión de Estados Unidos en Colombia durante el tercer trimestre de 2024 fue de 4.163 millones de dólares, el 42 por ciento del total de la inversión extranjera directa que llegó al país, según el Banco de la República.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló: “Un arancel del 25 por ciento (y luego del 50 por ciento) a nuestras exportaciones tendría consecuencias gravísimas para nuestro balance externo, la disponibilidad de divisas y el control de la inflación. La consecuencia inmediata sería una pérdida del valor de los activos locales, incluyendo una fuerte depreciación de nuestra moneda y un aumento en el riesgo país. Las expectativas de inflación se incrementarían debido al efecto de un aumento en el precio del dólar sobre las importaciones, lo que elevaría tanto la inflación al productor como al consumidor”.

El exministro Mauricio Cárdenas calculó que en el “escenario mínimo” la pérdida de actividad económica puede ser del orden de medio punto porcentual. “Es decir, si la economía va a crecer 2,7 por ciento, crecería 2,2 por ciento. Pero puede haber una pérdida mayor, porque con un aumento del precio del 50 por ciento de algunos productos de exportación se puede perder todo el mercado. Los productos colombianos dejan de ser competitivos”. Agregó que también hay un efecto fiscal, pues una parte de estas exportaciones corresponde al petróleo, que le produce ingresos al Gobierno. “El efecto fiscal puede ser también del orden de medio punto del PIB”.

Los castigos financieros

La otra medida que la Casa Blanca podría tener lista para Colombia es desconocida para muchos, pero puede ser la más aterradora: la imposición de sanciones a la tesorería, la banca y las finanzas de la IEEPA.

Andrés Jiménez, de la firma Riveros Bazzani Abogados, quien fue delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía, dijo que IEPPA son las siglas de la International Emergency Economic Powers Act o Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que está incorporada en el capítulo 35 del título 50 del United States Code.

“Esta es una de las leyes que otorga facultades al presidente de Estados Unidos para expedir órdenes ejecutivas a través de las cuales se impongan sanciones de diversa naturaleza a países, sectores económicos y/o personas específicas. Esta ley se ha utilizado para imponer sanciones económicas a países como Rusia, Venezuela, Nicaragua e Irán, entre otros”, aseguró Jiménez. Y agregó: “Es la inclusión de personas o empresas en la lista OFAC o Clinton, como la conocemos en Colombia. En términos sencillos, quiere decir que Estados Unidos les dice a sus empresas y al mundo que con las personas incluidas en esa lista no es posible hacer negocios so pena de sanciones criminales o económicas de Estados Unidos”.

Una fuente del sector financiero le explicó a SEMANA que, además, se pueden imponer medidas contra el presidente y otros funcionarios colombianos que obliguen a que nadie que tenga negocios en Estados Unidos pueda relacionarse con ellos. Señaló que, al incluir tesorería, podría implicar que los inversionistas internacionales no puedan comprar más TES o incluso que, teniéndolos, deban salir de ellos.

Asimismo, manifestó la fuente, los bancos locales necesitan pares corresponsales en Estados Unidos para las transacciones internacionales. “Si cierran esas puertas, quedamos aislados para el ingreso y salida de divisas, impactando al dólar, encareciendo la deuda en moneda extranjera y limitando el acceso a nueva financiación”.

Anticipó que las inversiones de las AFP y aseguradoras en el exterior también pueden afectarse al no tener la posibilidad de seguir negociando con esas entidades en Estados Unidos, y, si buscan otros países, “nadie quiere entrar en problemas con el mercado gringo”.

En un escenario de aplicación de las sanciones, el precio del dólar se dispararía tanto que muy pocos se atrevieron a anticipar lo que hubiera pasado el lunes siguiente a ese aterrador domingo. No obstante, esta semana no hubo sobresaltos y estuvo estable. Pero no se puede cantar victoria, pues el escenario es de incertidumbre y, como señaló la firma Pepperstone, “la calma no debe interpretarse como una señal de que la moneda local es inmune a los vientos en contra que se avecinan”.

Sin apoyo militar

Los millones de dólares que seguramente perderá Colombia impactarán los temas más sensibles y las causas más nobles. Una de las primeras directivas de Trump fue congelar por 90 días la ayuda que su país envía al extranjero. Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, le dijo recientemente a SEMANA que, desde el Plan Colombia, el país es quizás el que más recibe ayuda de este Gobierno en el mundo. Para solo poner un dato de la dimensión, suma lo mismo que todos los países de Centroamérica juntos.

En 2024, la cooperación aprobada por el Congreso norteamericano a Colombia fue de 401 millones de dólares. De estos, 134 millones fueron destinados a la lucha contra el narcotráfico; 206 millones, a programas de desarrollo, derechos humanos y fortalecimiento de la justicia; y 37 millones, al financiamiento de las Fuerzas Armadas.

En materia de seguridad, el país quedaría en un estado alarmante de vulnerabilidad. “El fortalecimiento de las Fuerzas Militares ha sido, en gran parte, gracias a la cooperación de Estados Unidos. En este momento, con las tensiones de Maduro en la frontera, necesitamos más que nunca a nuestras fuerzas armadas fortalecidas”, dijo Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa y exvicepresidenta. Afirmó que casi ningún éxito en este frente en la historia se habría logrado sin este empujón.

Las operaciones especiales de la Policía y del Ejército comienzan a sufrir los coletazos por la decisión de Trump de congelar las ayudas económicas a sus países aliados durante 90 días. SEMANA pudo establecer que, para el caso de la aviación del Ejército, la institución militar dejará de contar con más de 20.000 millones de pesos durante los próximos tres meses. Y para la Policía implicará dejar en tierra 16 Black Hawk, propiedad de Estados Unidos.

Impedir que esas aeronaves puedan volar es demoledor para la Policía, según fuentes de la institución. Al igual que en el Ejército, estas máquinas son las que se usan en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y en la protección del medioambiente. Además, son esenciales para movilizar a los comandos jungla, una de las unidades más especializadas de la Policía.

“La suspensión de estos programas afecta el desarrollo de las operaciones en un momento en que el país requiere mucho de su fuerza pública, atender situaciones de orden público y de violencia que se están presentando en todo el territorio”, aseguró el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares.

La Policía Nacional respondió que seguirá en el cumplimiento de sus funciones pese a la decisión de Estados Unidos, que le aporta anualmente hasta 150 millones de dólares; y lo mismo dijo el Ejército Nacional, que tiene frenado el fondo para investigaciones académicas y la mejora de sus capacidades aéreas.

El futuro de las ayudas es incierto. Como dijo Luis Alberto Moreno: “Si el Gobierno del presidente Trump considera que esa ayuda que le está dando a Colombia no se justifica, pues se va a perder, y conseguirla otra vez es imposible”.

El impacto devastador también se reflejará en los recortes a programas de protección ambiental, lucha contra el cambio climático y defensa de la diversidad sexual que Estados Unidos financiaba en Colombia. Trump, quien no solo es escéptico ante estas causas, sino que las convirtió en un blanco de su campaña, difícilmente destinará nuevamente recursos de la Casa Blanca a estas iniciativas.

Por cuenta de los trinos de Petro, Colombia volvió a los años noventa (ver artículo siguiente). El presidente puso al país en un horrible déjà vu de la época de los carteles de los narcos y luego del proceso 8.000, cuando ser colombiano en un aeropuerto era sinónimo de un miedo permanente de ser esculcado e interrogado.

La posibilidad de perder la visa tocó el corazón de los colombianos. “La cancelación de visa de todos los colombianos es una posibilidad. Esta semana expulsaron a colombianos funcionarios de organismos internacionales. No se estaba jugando”, dijo Cruz, exasesor del primer Gobierno Trump.

Estados Unidos no ha hecho otra cosa que mostrarle al mundo que lo que hizo Colombia no estuvo bien. “Colombia, a la hora, nos pidió excusas de manera profusa, basado en algo que dije y que fue ‘van a pagar tarifas como nadie nunca ha pagado’ (...). Pero terminaron diciendo que enviarían el avión presidencial para recoger a esos criminales, porque no querían causarnos más inconvenientes”, anotó Trump.

“No creo que hayamos matoneado a Colombia… Creo que a la abrumadora mayoría de la gente en Colombia (…) ni siquiera le gusta su presidente. Quiero decir, este tipo tendría elecciones hoy y perdería, es impopular en Colombia”, dijo también Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en una entrevista en The Megyn Kelly Show. En una columna en The Wall Street Journal, Rubio remató: “Algunos países están cooperando con nosotros con entusiasmo; otros, no tanto. Los primeros serán recompensados. En cuanto a esto último, Trump ya ha demostrado que está más que dispuesto a utilizar la considerable influencia de Estados Unidos para proteger nuestros intereses. Pregúntenle al presidente de Colombia, Gustavo Petro”.

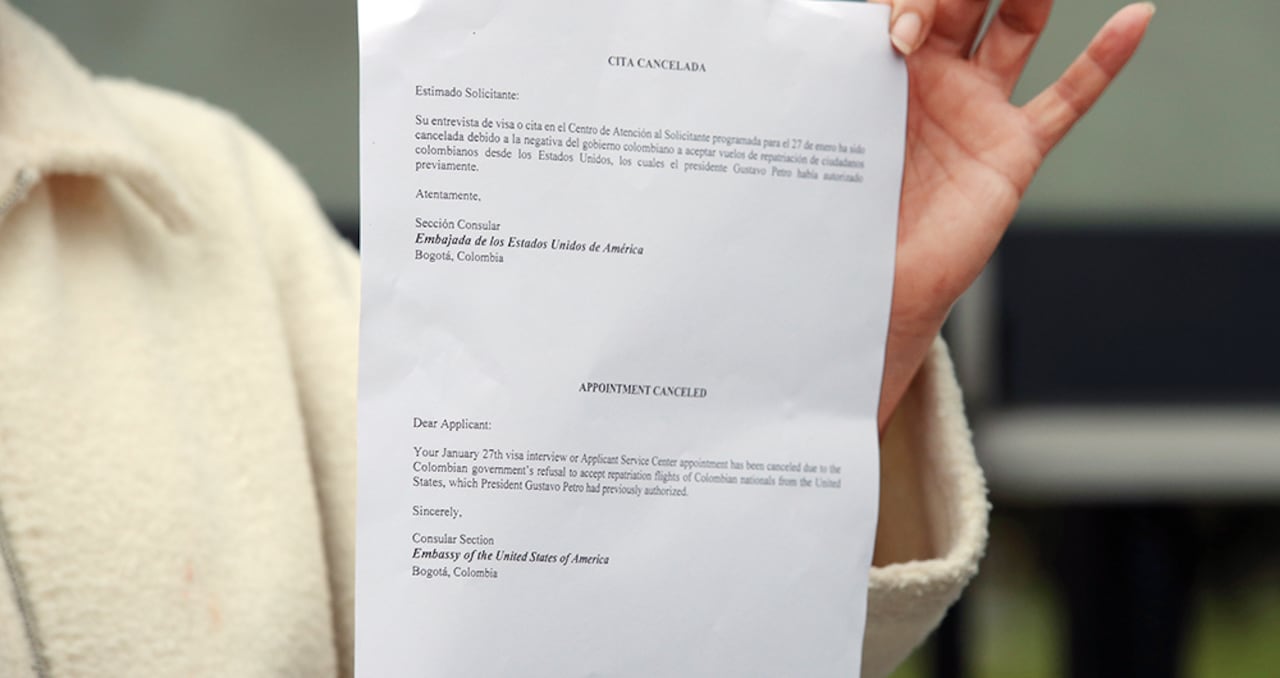

En una rueda de prensa este viernes, Mauricio Claver-Carone, el enviado especial para América Latina de la Casa Blanca, fue más conciliador. “El Gobierno se movilizó para tomar repercusiones aleatorias, se cancelaron 1.500 citas (de visas), hubo inspecciones más agresivas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ya estaba la orden escrita para el tema de los aranceles. Sin embargo, esta no se firmó por el tema de diplomacia que hubo”.

“Se mantienen vigentes algunas restricciones de visa, pero estamos revisando para mover eso en las próximas semanas”, dijo el diplomático. Y agregó: “He conversado con la nueva canciller, hemos sobrepasado y vamos sobrepasando este tema”.

En Colombia, las alarmas están encendidas. “Creo que ese fin de semana aprendimos los grandes poderes que tiene un presidente de Estados Unidos. Si tú crees que no se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Un ejemplo, la cancelación de todos los vuelos de Colombia a Estados Unidos. No digo que se vaya a hacer, pero esto está en el mundo de lo posible. Tenemos que pensar en lo impensable”, advirtió Cruz.

Otro punto que ha llamado la atención es la soledad en la que quedó Colombia en su confrontación con Estados Unidos. Aunque Petro había pedido una reunión extraordinaria de los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), no se pudo citar por “falta de consenso”.

Lo ocurrido ha dejado en claro que, como recordó Whitaker, “cuando atacan a Trump, él responde 100 veces más fuerte”. Lo angustiante para Colombia es que Petro lo sigue atacando a diario, lo que ha dejado en suspenso el futuro de la relación con el principal socio comercial, estratégico y militar del país. Un trino se llevó por delante más de 200 años de historia.